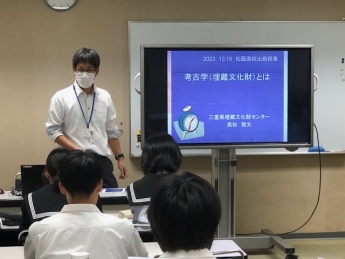

最初に研修室で「考古学(埋蔵文化財)とは」というテーマで講義を行いました。考古学の研究方法である層位学と型式学について質問やクイズ形式での出題を交えながら講義を進め、様々な年代測定法について解説し、自然科学が考古学の大切なパートナーである事を確認しました。最後に考古学が科学であること、学ぶということについて触れて、講義のまとめとしました。参加生徒は活発に発言し、熱心に講義に参加していました。

次に施設内の、荷解室、未整理室、センター執務室を案内し、遺物洗浄の様子や実測図作成の様子を見学しました。その後、もう一度研修室に戻り、松阪高校周辺の遺跡として久保古墳、村竹コノ遺跡を紹介し、久保古墳出土の三角縁神獣鏡レプリカ、村竹コノ遺跡出土の土器に触れ、観察する時間を設けました。

帰りの電車の時間が迫る中、生徒は事後アンケートにも熱心に回答してくれ、「考古学の考え方や調査方法を知り、非常に面白いと感じた」「考古学という難しそうな学問を分かりやすく図や例を用いて説明していただけて、とても興味がわいた」「にとき室(未整理室)とか、図をかいている部屋の人が、すごいなと思いました」「土器の様子を記録するのも、すごく精密な作業で、深い知識が必要な大変な作業だということがわかりました」等の声を寄せてくれました。

引率された先生のアンケートには探究活動での連携を期待される記述もありました。今回の経験が参加生徒の考古学や、文化財保護への興味関心につながることを期待しています。