本講演は、県立学校の管理職の方を対象にした「2022(令和4)年度 管理職人権教育研修会」で行われたものです。管理職を対象とした講演ですが、すべての学校教育関係者にとって示唆に富む内容が含まれています。日々の取組の中で大切にしたい視点について確認するための研修資料として、ご活用ください。

(なお、上記研修会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2022年5月16日~6月17日の期間にオンライン動画を視聴する形で実施しました。)

2022(令和4)年度 管理職人権教育研修会 講演記録

(なお、上記研修会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2022年5月16日~6月17日の期間にオンライン動画を視聴する形で実施しました。)

2022(令和4)年度 管理職人権教育研修会 講演記録

マジョリティ側の「特権」を可視化し、教育現場で生かすには

講師 出口 真紀子 先生(上智大学外国語学部教授)

プロフィール:

ボストン・カレッジ 人文科学大学院心理学科(文化心理学)博士課程修了。

専門は文化心理学。

主な研究テーマは、文化変容のプロセスやマジョリティ・マイノリティの

差別の心理について。

主な研究テーマは、文化変容のプロセスやマジョリティ・マイノリティの

差別の心理について。

2019年より現職。

1.はじめに

皆様こんにちは。上智大学の出口真紀子と申します。本日のテーマは、「マジョリティ側の『特権』について考える」です。差別や人権問題について学ぶ時は、どうしてもマイノリティ側について理解を深めようということに終始することが多いです。もちろんそれはすごく大事なことなのですが、その一方で、マジョリティ側(=「特権」を有している側の人たち)の態度・心理・行動・成長というものは、なかなか取り上げられません。そこで今日は、マジョリティ側の「特権」をテーマに、「差別の問題は、マジョリティ側の問題である」という視点から話をします。

2.特権とは

大学生に「皆さんは、『特権』という言葉をどのように使いますか」と聞いてみると、「学割が使えるのは学生の特権だよね」「ディズニーランドに行きやすいのは、地元住民の特権だ」「自由な時間が多いのは大学生の特権です」「歴史の授業で『特権階級』について教わった」等の答えが返ってきます。その他に多いのは「デートでおごってもらえるのは女性の特権だ」というものですが、これは「好意的セクシズム(性差別)」という部類に属するもので、「女性特権」ではないと思います。そういう話から考えて、大学生は「一時的立場による優遇」という意味で「特権」という言葉を使うことが多いようです。ただ、私たちが今日の講座のような場面で「特権」という言葉を使う時には、ある特定の定義がありますので紹介します。

「特権」=「あるマジョリティ側の社会集団に属していることで、労なくして得ることのできる優位性、

その中には権力も含まれる」

すなわち「労なくして得る、つまり努力をして得られる優位性ではなくて、たまたまマジョリティ側の社会集団に生まれてきたこと、または属していることで、自動的に受ける恩恵」という意味です。例えば、日本社会で性的マジョリティとなる側は、いわゆるシスジェンダー(性自認と生まれたときに割り当てられた性とが、一致している人)で異性愛者という人たちですが、その人たちには、社会で自動的に受ける恩恵があると言えます。日本社会において異性愛者は、法律婚ができる「特権」や、「結婚する」と言ったらかなりの確率で周囲から祝福してもらえる「特権」があります。

「特権」についてもう少し違うたとえとして、「自動ドア」をあげます。「特権」というのは、目的地に向かって歩く時に数々の「透明のドア」がサーっと開いてくれることなのです。だから前に進めていけます。「特権」を持っている人たちというのは、毎回毎回その「ドア」が開くので、「ドア」が開いてくれることや「ドア」の存在にすら気づかないこともあり、その人にとっては開いているのが当たり前の風景になっています。ところがその一方で、たくさんの「ドア」の前に立ち止まった人もいます。こういう人たちは、マイノリティ性が属性のどこかにある人です。「ドア」が自動で開かない場合、自分の力でグーっとこじ開けたり、あるいは「○○と△△に申請をして鍵を取りに行ってください」と言われて「鍵」を取ってきて開けたり、そういうことをしている間にいろいろとエネルギーロス、タイムロスということが起きます。場合によっては、最後まで「ドア」が開かないこともあります。それでなかなか前に進めないという状態が生じます。

ところが、ふと横を見たら、どんどん「ドア」が開いて前に進んでいる人が見えることもあり、「なるほど、自分には開かないけれども他の人には開くのか」という比較の視点がマイノリティの人には生まれます。どんどん前の方に行けてしまう、マジョリティ性の多い、つまり「特権」を有した人たちというのは、たまに後ろを見た時に、マイノリティの人がかなり後ろの方にいるのに気づいて、善意を込めて「そこで何やっているの。こっちだよ」と呼びかけてくれるのですが、マイノリティの人は行けない。それがなかなか「特権」がある側には見えない。障壁になっているものが見えない。ここに認識のギャップというものが生じています。

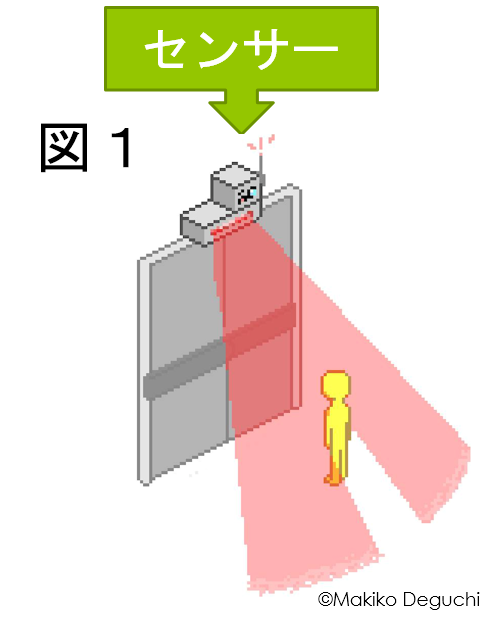

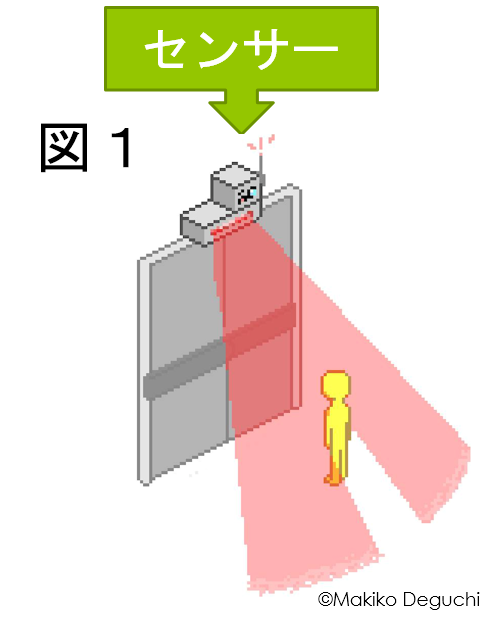

では、この「自動ドア」を開け閉めしているものは何なのでしょうか。図1のように、「センサー」というものが「自動ドア」には必ずついています。この「センサー」が一定の人に対しては開くけれど、マイノリティ性を持った人には開かない。ここで不平等、不公正が起きているという考え方に立てば、私たちは、この「センサー」をより誰にでも開くように、「センサー」自体を、つまり社会のしくみ・構造自体を変えていかなければいけない、ということに気づきます。

あともう一つ、この「自動ドア」について申し上げておきたいのは、先程は個人が一人で「ドア」を抜けていくようなイメージの話をしましたが、恐らく実社会では、マジョリティ側の人たちが集団で「自動ドア」を抜けていっていると思うのです。例えば、「大学に行くことは当たり前」という人が一定数いると思いますが、それが当たり前だと思えるのは一つの「特権」です。そういう人たちの多くは「自分は別に特別じゃないし、特に優遇されていない」と思っているのでしょうが、やはり集団で自動ドアを歩いていると、自分と似たような属性の人が周りにいるから、自分に「特権」があるという認識になかなかつながりにくい、という構造があると私は考えています。

3.マジョリティとマイノリティ

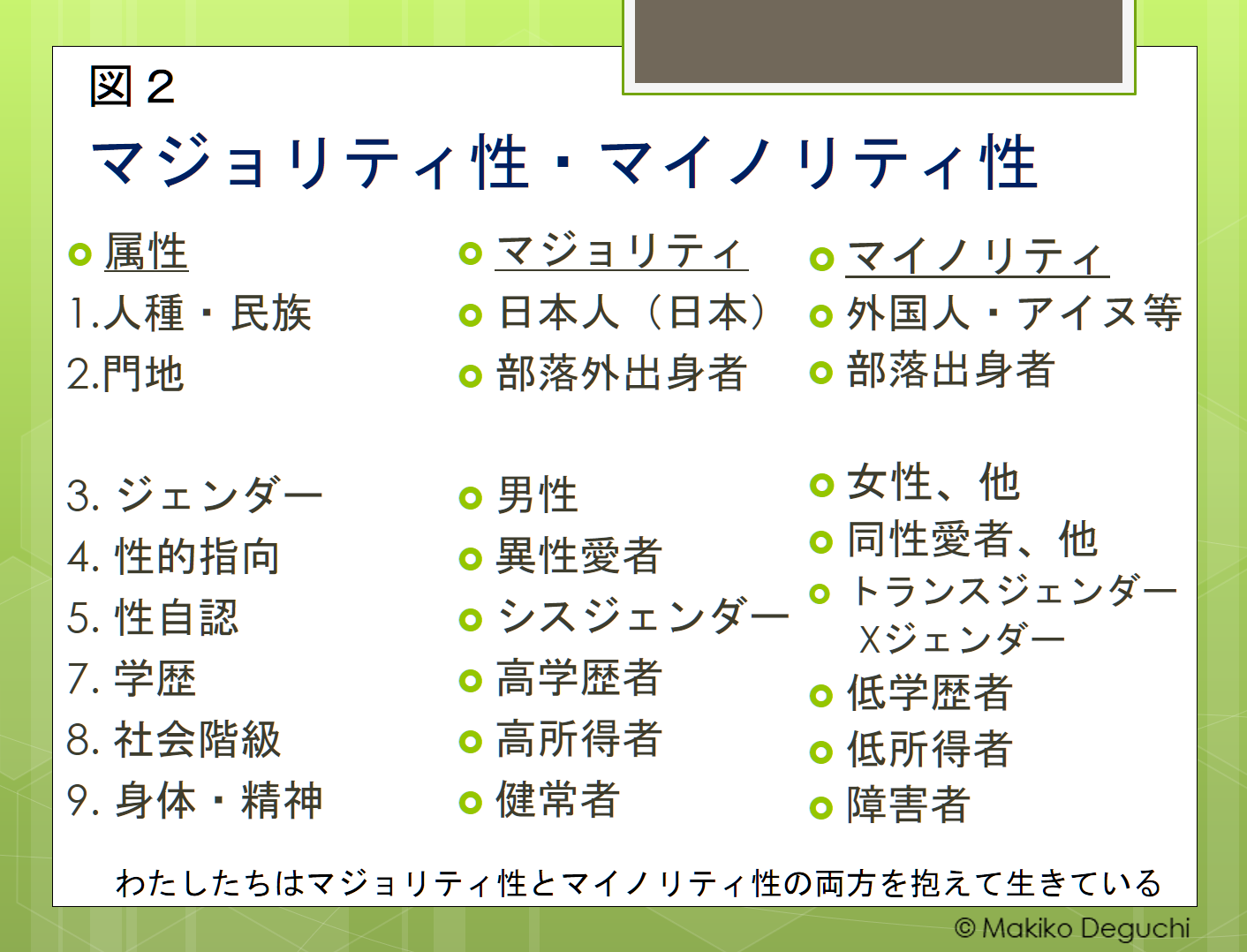

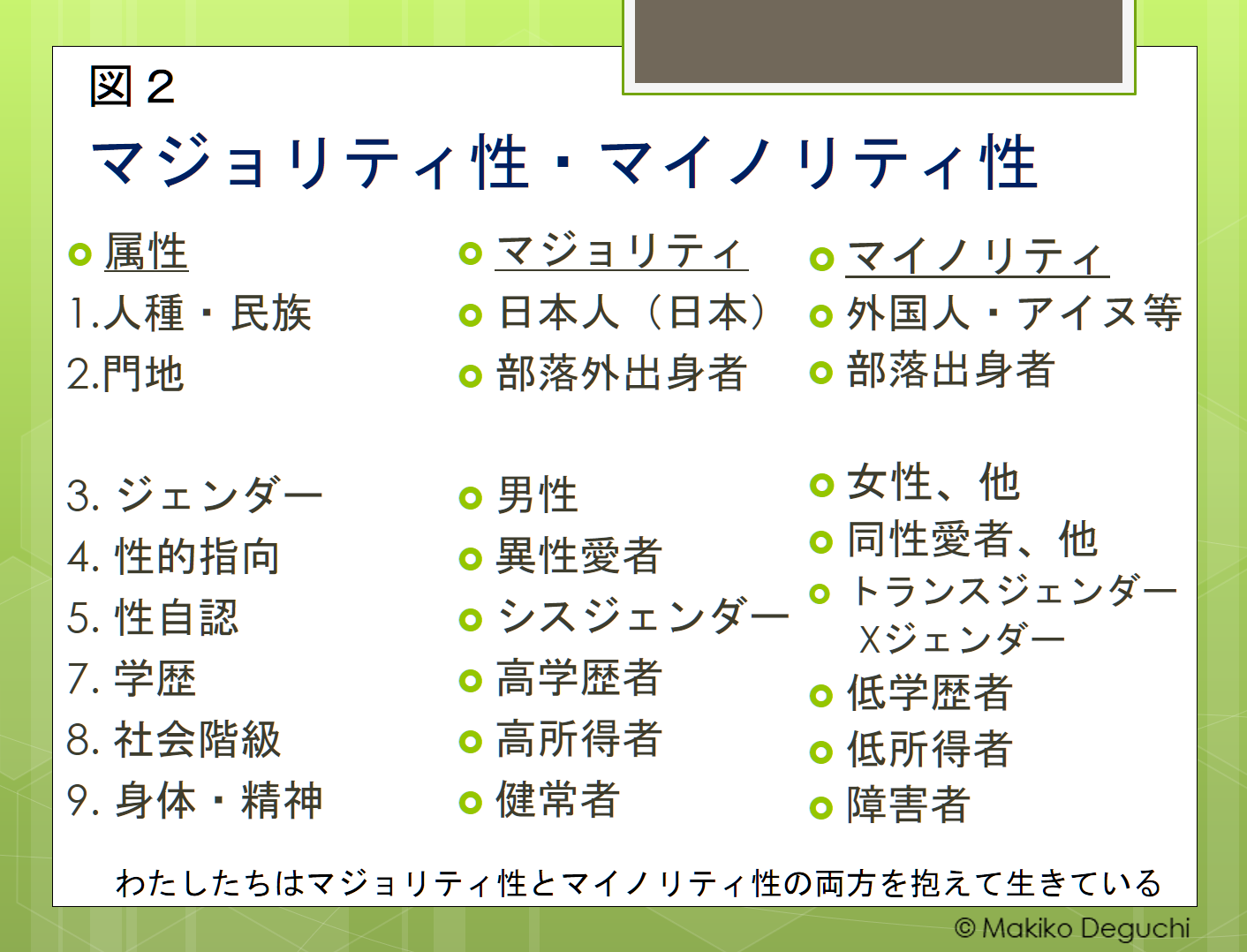

先程から「マジョリティ」「マイノリティ」という言葉を使っていますが、私は「マジョリティ」「マイノリティ」について、数のことは全く考えていません。ここでは、「よりパワー・権力を持った側」を「マジョリティ」、「権力がより少ない方」を「マイノリティ」と分けています。図2で右側にある属性は「マイノリティ」の側で、概ね差別を受けていることが多い。例えば日本において、「人種・民族」であれば「マジョリティ」は日本人、「マイノリティ」は外国人やアイヌ民族の人たち等ということです。他にも、「門地」であれば被差別部落外出身者か、被差別部落出身者か。「性自認」で言えば「シスジェンダー」がマジョリティです。対して「トランスジェンダー、Xジェンダー、ノンバイナリー」と言われる、自分の性自認と生まれた時に指定された性が一致していない人たちは「マイノリティ」です。それらが一致している人は「シスジェンダー」という名前がついているのですが、その言葉を知らないと「自分はノーマルだから、普通だから」と言ってしまう。

ここで一度立ち止まって、「自分はマジョリティ側なのだろうか、マイノリティ側なのだろうか。どちらの属性が多いのだろうか」と考えてみてください。例えば「全てマジョリティ側だ」という人がいたら、それはそれで、とても意味のあることなのです。その人は、社会の中でかなり「強者側、権力・パワーを持った側」にいる可能性が高い、つまり「自動ドアが一番多く開く」人たちなのです。私は図2で3番目の「ジェンダー」において女性なので、マイノリティ性を持っていますが、それ以外に関しては全てマジョリティ側です。しかも幼少期15年、大人になってから15年、計30年間アメリカに住んでいた英語のネイティブ話者ですので、今、英語が大事とされている日本社会で大きな「特権」を持っています。「学歴」においても、大学の教員をしているので、さまざまなところに呼ばれて発信力があるという点で「特権」を持っています。私は、確かに性別の面でマイノリティ側ですが、そこさえ乗り越えられれば「どマジョリティ」側の人間だと、自分自身のことを考えています。ただ、私たちは概ねマジョリティ性とマイノリティ性の両方を抱えて生きている、と私は思います。図2で「全てがマジョリティ側だ」と言う人も、属性は無限にありますので、どこかの属性においては恐らくマイノリティ性を持っているのではないでしょうか。

ここで一度立ち止まって、「自分はマジョリティ側なのだろうか、マイノリティ側なのだろうか。どちらの属性が多いのだろうか」と考えてみてください。例えば「全てマジョリティ側だ」という人がいたら、それはそれで、とても意味のあることなのです。その人は、社会の中でかなり「強者側、権力・パワーを持った側」にいる可能性が高い、つまり「自動ドアが一番多く開く」人たちなのです。私は図2で3番目の「ジェンダー」において女性なので、マイノリティ性を持っていますが、それ以外に関しては全てマジョリティ側です。しかも幼少期15年、大人になってから15年、計30年間アメリカに住んでいた英語のネイティブ話者ですので、今、英語が大事とされている日本社会で大きな「特権」を持っています。「学歴」においても、大学の教員をしているので、さまざまなところに呼ばれて発信力があるという点で「特権」を持っています。私は、確かに性別の面でマイノリティ側ですが、そこさえ乗り越えられれば「どマジョリティ」側の人間だと、自分自身のことを考えています。ただ、私たちは概ねマジョリティ性とマイノリティ性の両方を抱えて生きている、と私は思います。図2で「全てがマジョリティ側だ」と言う人も、属性は無限にありますので、どこかの属性においては恐らくマイノリティ性を持っているのではないでしょうか。

4.差別について

大学生に「皆さんは大学に来る前、差別についてどんなことを学びましたか」と聞くと、「差別をしてはいけないと学びました」と答えてくれます。「差別は悪いことなのでしてはいけない」、本当にこの点は皆ほぼ100%学んでいるようです。ただ、皆学んでいるのだったら、なぜ差別はなくならないのか。これについて私は次のように考えています。つまり、「差別してはいけない」というのは、「思考停止スローガン」のように、そこでそれ以上考えないことになってしまっている。また、日本の教育においては、「差別というのは個人の責任、差別するのは差別する個人が悪い。世の中にはそういう差別する人がいるけれども、それは本人が悪い、ああいう人になってはいけません」という教育がされているような気がします。結局、差別については個人の資質の問題にとどまり、より深く差別について考えるような、構造的・制度的差別の概念・理論が紹介されていないまま、学生の多くが高校から大学に進学します。学生たちは、差別というのは「うっかりマイノリティを傷つけてしまう言動、そういった気持ちの問題」と思っているようです。

ここで教えなくてはいけないことは、差別には3つの形態がある、ということです。それは、「直接的差別」、「制度的差別」、「文化的差別」という3つの形態のことで、私は「差別の心理学」という授業で必ずこれを教えています。

最初の「直接的差別」は、個人のレベルで起きる差別で、AさんからBさんにする排除的・差別的な行為のことです。これは日本で教えている分かりやすい差別です。

次の「制度的差別」は厄介です。なぜなら、これは大きな制度の中で行われるシステマティックな差別行為だからです。例えば、法律といったものが誰の目線で作られてきたのか。教育のカリキュラムというのは誰の目線で作られてきたのか。そこにはやはり強者側の視点が組み込まれていて、マイノリティ側の視点が当然のことながら反映されていないのです。だから、法律、教育、政治、メディア、企業、アカデミアも入れたいと思いますが、これらの制度の中で、差別行為がずっと続いてきています。例えば部落差別でいうと、就職差別や土地差別等がここに含まれます。更に厄介なのは、この法律や教育や政治等の内側に入っている個々の人たちがとても善意のあるいい人であったとしても、制度としては抑圧的に働くということです。それらの制度は権力でもあるので、なかなか変わりにくい差別形態です。

第3の「文化的差別」というのは、言ってみれば「空気」のようなもので、皆が何となく内面化している価値観みたいなものです。例えば、日本社会は今、差別を訴えることがタブー視される社会ではないでしょうか。「差別だ」と言うと逆に厳しく非難されることがあったり、逸脱することへのタブー視があったりします。「みんなちがって、みんないい」と言っているけれども、本当にちがっている人を許容しているでしょうか。他に、「結婚というものは男と女の間にある」というような異性愛主義規範、「男は仕事、女は家庭」といったジェンダー規範、家父長制的な規範もあります。それらが、社会、特にマジョリティ側に内面化していると、マイノリティに対しては非常に抑圧的に働きます。

第2、第3で述べたように、差別というものを、個人以上のレベルで、構造的・文化的なところで是非捉えてほしいと思います。誰だって差別はしたくないのです。「差別をしたいなあ」という人は極めて少ないでしょう。差別をしたくないが故に、心の中に若干偏見があっても、「行動にさえ移さなければ、差別にならないかな」と考えるのです。ただ、それがどういう結果になるか。差別をしていると思われないために一番取りやすい方法というのは、差別の対象とされる集団からなるべく自分を遠ざけて、接触がないようにすることなのです。これは、「差別をしたくない」という思いから生まれてはいますが、結果的に残念ながら、マジョリティがマイノリティを避けるという忌避行動につながっていきやすいのです。アメリカのテキサス州ヒューストンにある、レイシズム(人種差別)をなくすためのセンターの所長、チェリー・スタインウェンダーさんと話した時、次のようなことをおっしゃいました。「では、まず問いを逆転してみましょう。子どもをレイシスト(人種差別主義者)に育てるにはどうすればいいのか。その答えは、1.差別について語らないことです。2.実は2番目はありません。」この言葉は私にとって、目から鱗でした。「差別について語らないことが、子どもをレイシストに育てる」とは、「差別について語らない社会というのは、差別がないことになっている社会なのだ」ということです。ですからマイノリティが「すみません、こういうところに差別があります」と言った時に、皆が「そんなことあんまり聞いたことがない」とその人を否定しがちで、聞いてくれないのです。差別というのは常にあるということ、そして、どういう形で、どういう差別があるかということを、大人たちが常に社会で発していくべきだと私は考えています。

ここで教えなくてはいけないことは、差別には3つの形態がある、ということです。それは、「直接的差別」、「制度的差別」、「文化的差別」という3つの形態のことで、私は「差別の心理学」という授業で必ずこれを教えています。

最初の「直接的差別」は、個人のレベルで起きる差別で、AさんからBさんにする排除的・差別的な行為のことです。これは日本で教えている分かりやすい差別です。

次の「制度的差別」は厄介です。なぜなら、これは大きな制度の中で行われるシステマティックな差別行為だからです。例えば、法律といったものが誰の目線で作られてきたのか。教育のカリキュラムというのは誰の目線で作られてきたのか。そこにはやはり強者側の視点が組み込まれていて、マイノリティ側の視点が当然のことながら反映されていないのです。だから、法律、教育、政治、メディア、企業、アカデミアも入れたいと思いますが、これらの制度の中で、差別行為がずっと続いてきています。例えば部落差別でいうと、就職差別や土地差別等がここに含まれます。更に厄介なのは、この法律や教育や政治等の内側に入っている個々の人たちがとても善意のあるいい人であったとしても、制度としては抑圧的に働くということです。それらの制度は権力でもあるので、なかなか変わりにくい差別形態です。

第3の「文化的差別」というのは、言ってみれば「空気」のようなもので、皆が何となく内面化している価値観みたいなものです。例えば、日本社会は今、差別を訴えることがタブー視される社会ではないでしょうか。「差別だ」と言うと逆に厳しく非難されることがあったり、逸脱することへのタブー視があったりします。「みんなちがって、みんないい」と言っているけれども、本当にちがっている人を許容しているでしょうか。他に、「結婚というものは男と女の間にある」というような異性愛主義規範、「男は仕事、女は家庭」といったジェンダー規範、家父長制的な規範もあります。それらが、社会、特にマジョリティ側に内面化していると、マイノリティに対しては非常に抑圧的に働きます。

第2、第3で述べたように、差別というものを、個人以上のレベルで、構造的・文化的なところで是非捉えてほしいと思います。誰だって差別はしたくないのです。「差別をしたいなあ」という人は極めて少ないでしょう。差別をしたくないが故に、心の中に若干偏見があっても、「行動にさえ移さなければ、差別にならないかな」と考えるのです。ただ、それがどういう結果になるか。差別をしていると思われないために一番取りやすい方法というのは、差別の対象とされる集団からなるべく自分を遠ざけて、接触がないようにすることなのです。これは、「差別をしたくない」という思いから生まれてはいますが、結果的に残念ながら、マジョリティがマイノリティを避けるという忌避行動につながっていきやすいのです。アメリカのテキサス州ヒューストンにある、レイシズム(人種差別)をなくすためのセンターの所長、チェリー・スタインウェンダーさんと話した時、次のようなことをおっしゃいました。「では、まず問いを逆転してみましょう。子どもをレイシスト(人種差別主義者)に育てるにはどうすればいいのか。その答えは、1.差別について語らないことです。2.実は2番目はありません。」この言葉は私にとって、目から鱗でした。「差別について語らないことが、子どもをレイシストに育てる」とは、「差別について語らない社会というのは、差別がないことになっている社会なのだ」ということです。ですからマイノリティが「すみません、こういうところに差別があります」と言った時に、皆が「そんなことあんまり聞いたことがない」とその人を否定しがちで、聞いてくれないのです。差別というのは常にあるということ、そして、どういう形で、どういう差別があるかということを、大人たちが常に社会で発していくべきだと私は考えています。

5.特権と差別は表裏一体

ある時、「マジョリティ性の多い集団とマイノリティ性の多い集団とで、互いに異なる体験をしてきているとすれば、どんな違いがあるか」ということについて、学生に話し合ってもらいました。そこでは、「マイノリティ集団は差別を経験する」「マイノリティ集団は疎外感を感じているかもしれない」「マイノリティ集団はステレオタイプ的な見方をされる」等々の意見が出されました。これは、「マイノリティ側は個人として見られる前に、その人の属性で判断されたり、見られたりしてしまう」ということです。私はアメリカでよく「真紀子、あなたはアジア人として、どう思いますか?」「日本人としてどうですか?」等と、その属性の代表としての回答を求められました。一方、隣に座っている白人の友人が「白人としてあなたの意見を聞きたい」と言われるのを、私は一度も聞いたことがありません。つまり、その友人はあくまでも個人として尊重されるのに対し、私はまずアジア人という属性で見られてしまう。大学でも、新型コロナウィルス感染拡大の影響で授業がオンライン授業になった時に、車椅子ユーザーの学生さんが「オンライン授業になって初めて人として扱われた」というような話をしていました。対面授業だと車椅子がすぐに目に入ってくるので、クラスメイトから「この人は車椅子ユーザーだ」と、「車椅子ユーザー」という大きなステレオタイプ(固定観念、先入観)で見られてしまうのですが、オンライン授業だと首から上だけ映るので、車椅子ユーザーかどうか分からない。「自分への対応がここまで明らかに違うのか」ということを、その学生さんは実感されたそうです。これはまさにステレオタイプに関する話です。マイノリティ側は制度的・構造的そして文化的差別の対象となる。サラッと言いましたが、これは、相当「自動ドアが開かない」感じでキツいと思います。偏った見方をされ、不当なことで声をあげても「文句ばかり言う」と責められることがたくさんあります。

しかし、マジョリティ集団に対しては、こういった言葉はなかなか出てきません。今日の話は、このことを可視化していくのが目的です。「マジョリティ側の『特権』って何?」ということなのですが、裏を返せばマイノリティ側の人が差別を経験しているのであれば、マジョリティ性の多い人たちというのは、日々差別を経験せずに暮らしていける「特権」があるということです。つまり、マジョリティ側は、まわりに同じ属性の人が多くて居心地がよく、ステレオタイプで見られず個人として尊重して扱ってもらえて、疎外感を感じることがなく、制度的・文化的差別の対象とならない。またまたサラッと言いましたが、かなり「自動ドアが開いていく」感じです。偏った見方をされず、不当なことで声をあげると、まずは聞いてもらえる「特権」があります。

何が言いたいかというと「特権と差別は表裏一体」だということです。つまり一方に普通の人がいて、もう一方に可哀想なマイノリティの人がいるのではなく、差別を受けているマイノリティの人がいれば、差別を一切経験せずに済んでいる「特権」がある側の人がいるということです。マジョリティ側は、差別を経験しないので、その分エネルギーがたくさん生まれますし、どんどん前の方に進んでいけるという「特権」を持っています。

しかし、マジョリティ集団に対しては、こういった言葉はなかなか出てきません。今日の話は、このことを可視化していくのが目的です。「マジョリティ側の『特権』って何?」ということなのですが、裏を返せばマイノリティ側の人が差別を経験しているのであれば、マジョリティ性の多い人たちというのは、日々差別を経験せずに暮らしていける「特権」があるということです。つまり、マジョリティ側は、まわりに同じ属性の人が多くて居心地がよく、ステレオタイプで見られず個人として尊重して扱ってもらえて、疎外感を感じることがなく、制度的・文化的差別の対象とならない。またまたサラッと言いましたが、かなり「自動ドアが開いていく」感じです。偏った見方をされず、不当なことで声をあげると、まずは聞いてもらえる「特権」があります。

何が言いたいかというと「特権と差別は表裏一体」だということです。つまり一方に普通の人がいて、もう一方に可哀想なマイノリティの人がいるのではなく、差別を受けているマイノリティの人がいれば、差別を一切経験せずに済んでいる「特権」がある側の人がいるということです。マジョリティ側は、差別を経験しないので、その分エネルギーがたくさん生まれますし、どんどん前の方に進んでいけるという「特権」を持っています。

6.「特権」は自覚されにくい

私自身が「特権」という概念を知ったのは、1995年にアメリカの大学院で学んでいた時に受けた授業で、『白人特権:みえないナップサックをあけてみる』(1988年)というエッセイを読んだときです。筆者は、ペギー・マッキントッシュさんという、アメリカ社会での「白人特権」という概念を広めた白人女性です。このエッセイの中でマッキントッシュさんは、「アメリカで白人である私は、これだけたくさん、労なくしての優位性・特権がある」と、「白人特権46項目」をあげています。これを読んだ時、私はとても感動し、スッキリしました。私も幼少期アメリカで育って、「白人は優遇されているな」と思ったものですが、白人自身がそれを認めてくれていると感じたからです。非白人のマイノリティとして抱えていたモヤモヤが承認された、自分が肯定された、という気持ちになりました。この時、私が特に興味を持ったのは、「特権」というのは持っている側には見えにくいのに、白人である筆者にはなぜ「白人特権」が見えたのだろう、という点でした。それに関しては、次のようなストーリーがありました。

マッキントッシュさんは、80年代前半に女子大の教員をしていました。当時、その大学のカリキュラムは、男性中心の内容になっていたそうです。そこで、ジェンダーバランスに配慮したカリキュラムにするための委員会を立ち上げて、委員長を務めました。男性メンバーと女性メンバーが集まって1年間議論しましたが、1年後には、女性のメンバー全員が、男性メンバー全員に対し抑圧的だと感じるという残念な結果になりました。マッキントッシュさんから見て、その男性メンバーたちはとても「いい人」たちでしたから、逆に彼女は自分にリーダーシップがなかったのかもしれないと悩みました。しかし数年後、議事録を振り返ってみると、女性メンバーの提案や要求に対して男性メンバーが考慮したり検討したりすることがなかったとわかりました。「確かに男性メンバーは抑圧的だった」と納得すると同時に、マッキントッシュさんは「この人たちはいい人たちなのか?抑圧的なのか?」と迷い悩みました。

さて、そんな中、今度はマッキントッシュさん自身が「標的」になりました。誰からかというと、非白人女性からです。マッキントッシュさんが当たり前に思っていたことについて、「白人女性は抑圧的だ」といろいろなところで言われます。そのことでマッキントッシュさんは非常にショックを受けます。彼女は自分自身について、「私はいい人で、差別なんかしない。人間はみな平等だと信じているし、全ての女性のために闘っている。抑圧的になんてふるまっていない」と思っていたからです。

しかし、ここで彼女は、上の2つの出来事の接点を見出しました。つまり、性差別においては、彼女はマイノリティ側の女性ですから、男性が抑圧的だというのはよく分かりましたが、男性は自分が抑圧的だと思っていない。人種差別においては、彼女はマジョリティ側の白人だったので、自分自身のことを抑圧的だとは全く思っていないが、非白人側からは抑圧的だと言われている、というわけです。2つの異なる立場を経験することによって、彼女は「絶対、私が女性として感じていることには一理ある。一方で、非白人の人が感じていることにも一理ある」と思い至りました。でも、自分が非白人とどのように違うのか分からないので、「私が白人として自動的に受けとっているものがあるのだとしたら、それは何か」ということを模索し始めました。その結果が、先程紹介したエッセイになりました。ここで一つ教訓を言います。「『いい人』であることと、『抑圧的』であることは、両立する」のです。どれだけいい人で善意があっても、自分の持つ「特権」(例えば「男性特権」や「白人特権」)に無自覚であれば、マイノリティに対して抑圧的であることは十分あり得るし、「いい人」と「抑圧的」であることは共存し得るのです。

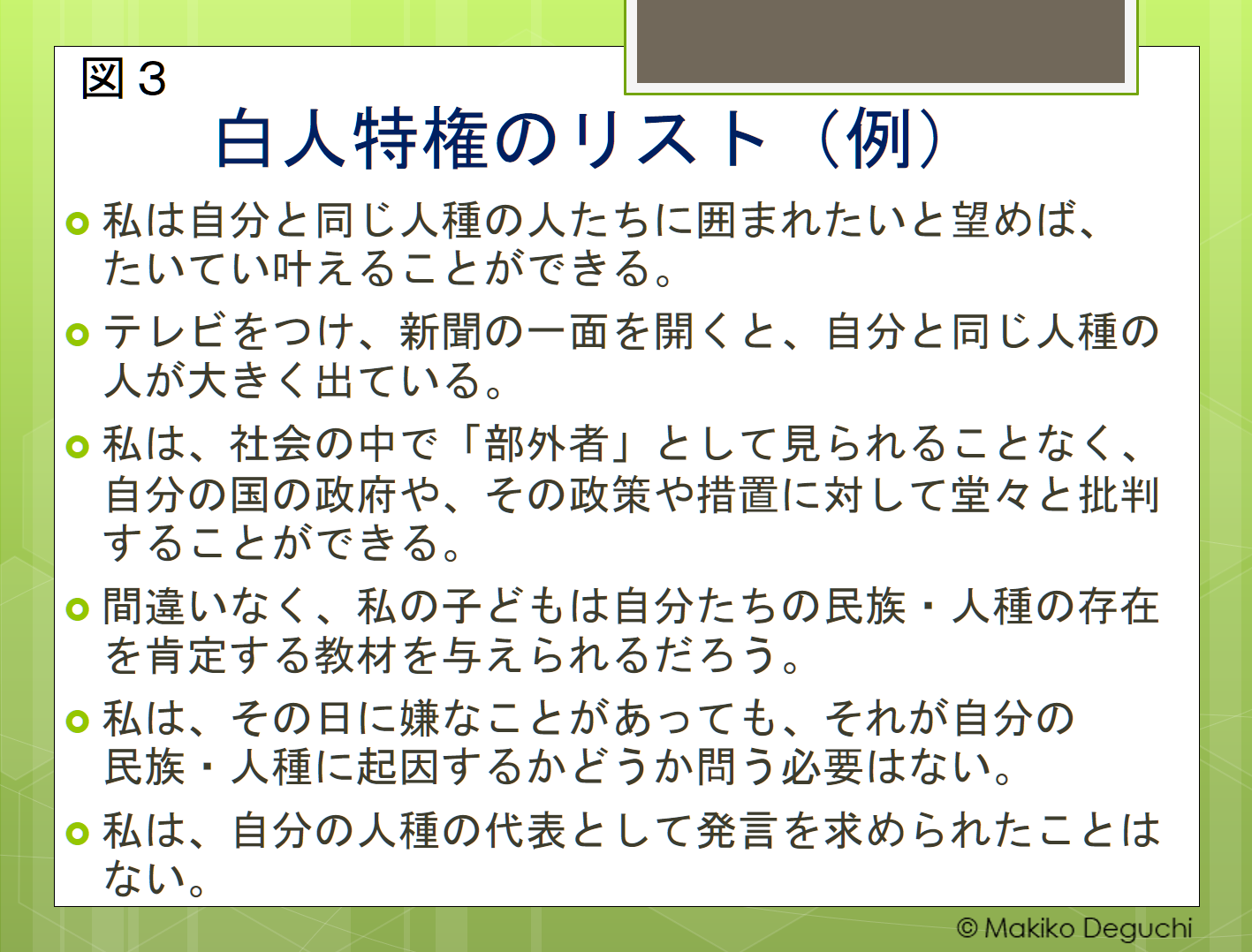

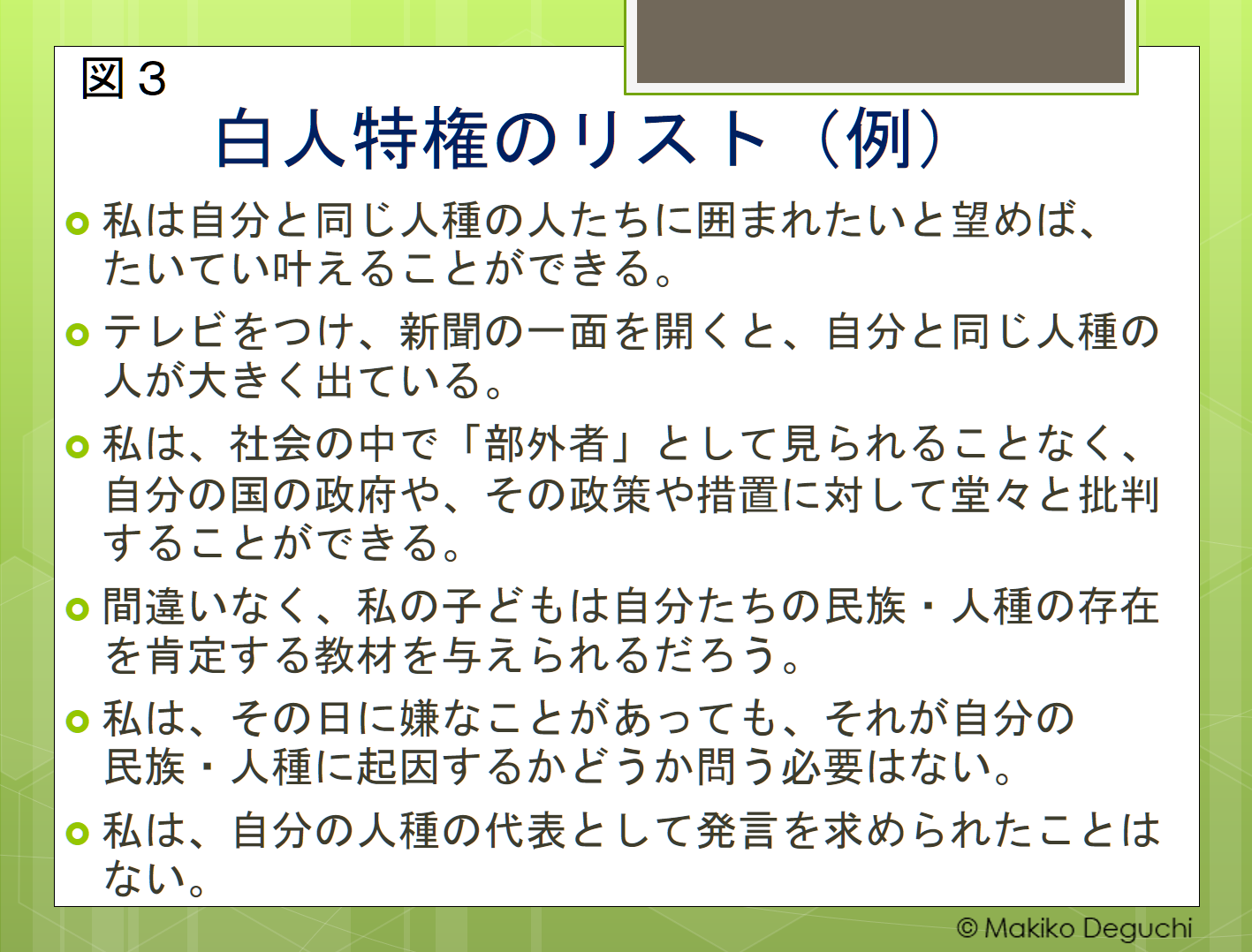

『白人特権』のエッセイの中で、多くの白人特権のリストが挙げられています。いくつかを翻訳して紹介します(図3)。このようなことについてマッキントッシュさんはエッセイの中で、「白人である私は、人種差別というものが他人を不利な立場にするということは教えられてきたが、その裏返しで、自分を有利な立場にもするとは教えられてこなかった」と述べています。

なぜ教わらなかったのかと考えると、教えている側が気づいていないということが十分あり得ます。これもやはり問題です。「人種差別はいけませんよ。これはマイノリティがすごく大変です」という教え方だけでなく、「マジョリティ側は差別にあわずに済んでいる」ことも、やはり可視化していく必要があると私は考えています。例えば、イギリス議会で毎年行われているというダイバーシティ講演(マイノリティ当事者をスピーカーとして招く講演)で、2017年に、非白人でイギリスの俳優リズ・アメッドさんが次のようにスピーチしました。「もし、あなた方が自分と同じような顔をした人々を常に社会の中で見ることができているとしたら、一度立ち止まって考えてほしいのです。これがどれほど意味のあることなのかを。特に、自分と同じような顔をした人々を社会の中で全く見ない(私たちのような)人にとっての意味を。自分と同じような顔・姿の人が、雑誌や看板やテレビや映画に登場するたびに、あなたが受けとるメッセージは、『あなたは大切であり、意味がある存在であり、国の一員であり、価値がある存在である。』そうやって自分自身が社会の一員として認められたと感じるのです」(図3の、上から3項目を参照)。これを聞いた時に私は、日本人として、日本社会でたくさんの日本人に出会いながら、「あなたはここにいていいんだよ」というメッセージを日々受けている、という自覚がないことに気づきました。でも、マイノリティの人たちにすれば、このことは、自分たちの持っていないマジョリティ側の「特権」の1つだと捉えられ得るでしょう。

マッキントッシュさんは、80年代前半に女子大の教員をしていました。当時、その大学のカリキュラムは、男性中心の内容になっていたそうです。そこで、ジェンダーバランスに配慮したカリキュラムにするための委員会を立ち上げて、委員長を務めました。男性メンバーと女性メンバーが集まって1年間議論しましたが、1年後には、女性のメンバー全員が、男性メンバー全員に対し抑圧的だと感じるという残念な結果になりました。マッキントッシュさんから見て、その男性メンバーたちはとても「いい人」たちでしたから、逆に彼女は自分にリーダーシップがなかったのかもしれないと悩みました。しかし数年後、議事録を振り返ってみると、女性メンバーの提案や要求に対して男性メンバーが考慮したり検討したりすることがなかったとわかりました。「確かに男性メンバーは抑圧的だった」と納得すると同時に、マッキントッシュさんは「この人たちはいい人たちなのか?抑圧的なのか?」と迷い悩みました。

さて、そんな中、今度はマッキントッシュさん自身が「標的」になりました。誰からかというと、非白人女性からです。マッキントッシュさんが当たり前に思っていたことについて、「白人女性は抑圧的だ」といろいろなところで言われます。そのことでマッキントッシュさんは非常にショックを受けます。彼女は自分自身について、「私はいい人で、差別なんかしない。人間はみな平等だと信じているし、全ての女性のために闘っている。抑圧的になんてふるまっていない」と思っていたからです。

しかし、ここで彼女は、上の2つの出来事の接点を見出しました。つまり、性差別においては、彼女はマイノリティ側の女性ですから、男性が抑圧的だというのはよく分かりましたが、男性は自分が抑圧的だと思っていない。人種差別においては、彼女はマジョリティ側の白人だったので、自分自身のことを抑圧的だとは全く思っていないが、非白人側からは抑圧的だと言われている、というわけです。2つの異なる立場を経験することによって、彼女は「絶対、私が女性として感じていることには一理ある。一方で、非白人の人が感じていることにも一理ある」と思い至りました。でも、自分が非白人とどのように違うのか分からないので、「私が白人として自動的に受けとっているものがあるのだとしたら、それは何か」ということを模索し始めました。その結果が、先程紹介したエッセイになりました。ここで一つ教訓を言います。「『いい人』であることと、『抑圧的』であることは、両立する」のです。どれだけいい人で善意があっても、自分の持つ「特権」(例えば「男性特権」や「白人特権」)に無自覚であれば、マイノリティに対して抑圧的であることは十分あり得るし、「いい人」と「抑圧的」であることは共存し得るのです。

『白人特権』のエッセイの中で、多くの白人特権のリストが挙げられています。いくつかを翻訳して紹介します(図3)。このようなことについてマッキントッシュさんはエッセイの中で、「白人である私は、人種差別というものが他人を不利な立場にするということは教えられてきたが、その裏返しで、自分を有利な立場にもするとは教えられてこなかった」と述べています。

なぜ教わらなかったのかと考えると、教えている側が気づいていないということが十分あり得ます。これもやはり問題です。「人種差別はいけませんよ。これはマイノリティがすごく大変です」という教え方だけでなく、「マジョリティ側は差別にあわずに済んでいる」ことも、やはり可視化していく必要があると私は考えています。例えば、イギリス議会で毎年行われているというダイバーシティ講演(マイノリティ当事者をスピーカーとして招く講演)で、2017年に、非白人でイギリスの俳優リズ・アメッドさんが次のようにスピーチしました。「もし、あなた方が自分と同じような顔をした人々を常に社会の中で見ることができているとしたら、一度立ち止まって考えてほしいのです。これがどれほど意味のあることなのかを。特に、自分と同じような顔をした人々を社会の中で全く見ない(私たちのような)人にとっての意味を。自分と同じような顔・姿の人が、雑誌や看板やテレビや映画に登場するたびに、あなたが受けとるメッセージは、『あなたは大切であり、意味がある存在であり、国の一員であり、価値がある存在である。』そうやって自分自身が社会の一員として認められたと感じるのです」(図3の、上から3項目を参照)。これを聞いた時に私は、日本人として、日本社会でたくさんの日本人に出会いながら、「あなたはここにいていいんだよ」というメッセージを日々受けている、という自覚がないことに気づきました。でも、マイノリティの人たちにすれば、このことは、自分たちの持っていないマジョリティ側の「特権」の1つだと捉えられ得るでしょう。

7.マジョリティとマイノリティ、それぞれの「アイデンティティ発達理論」

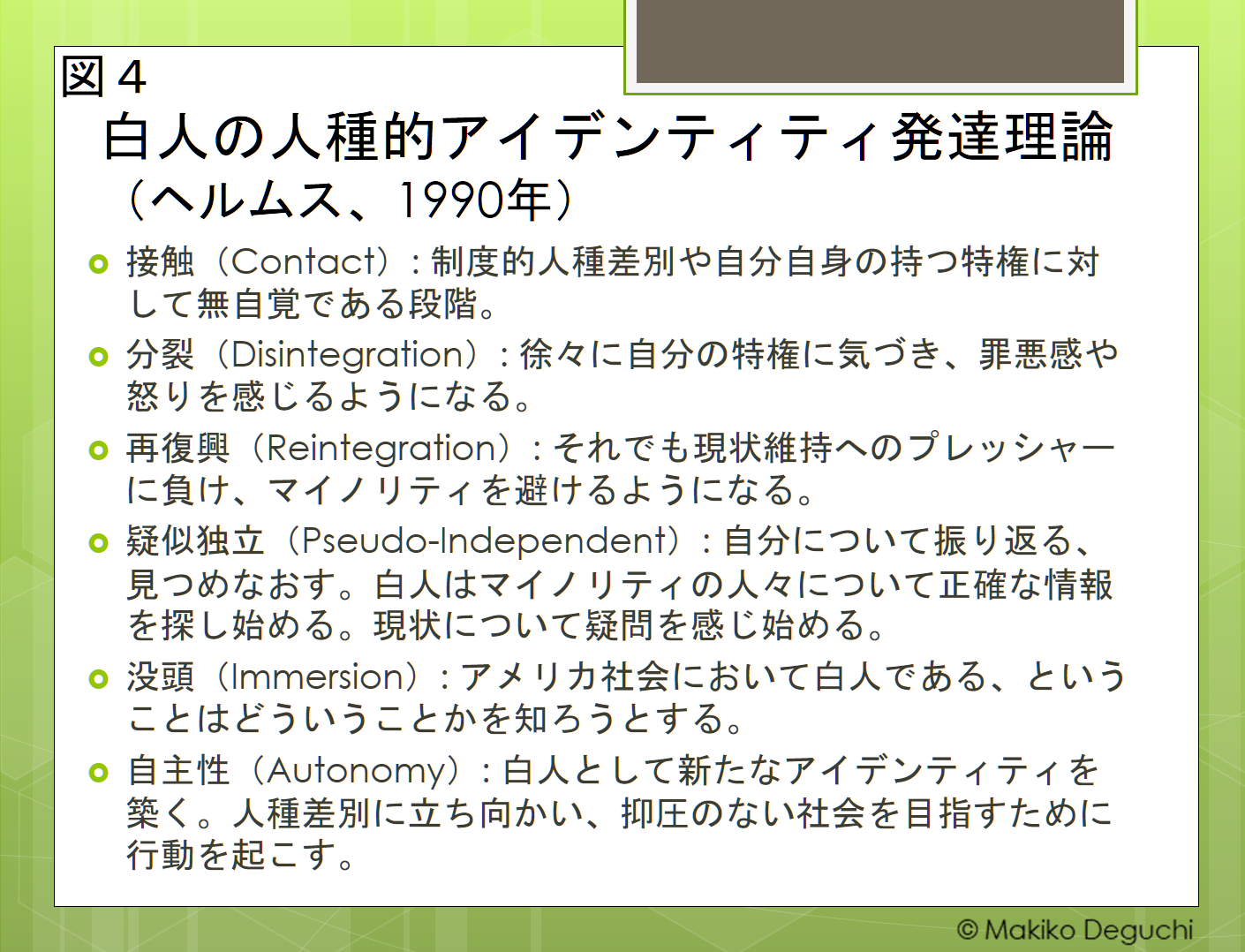

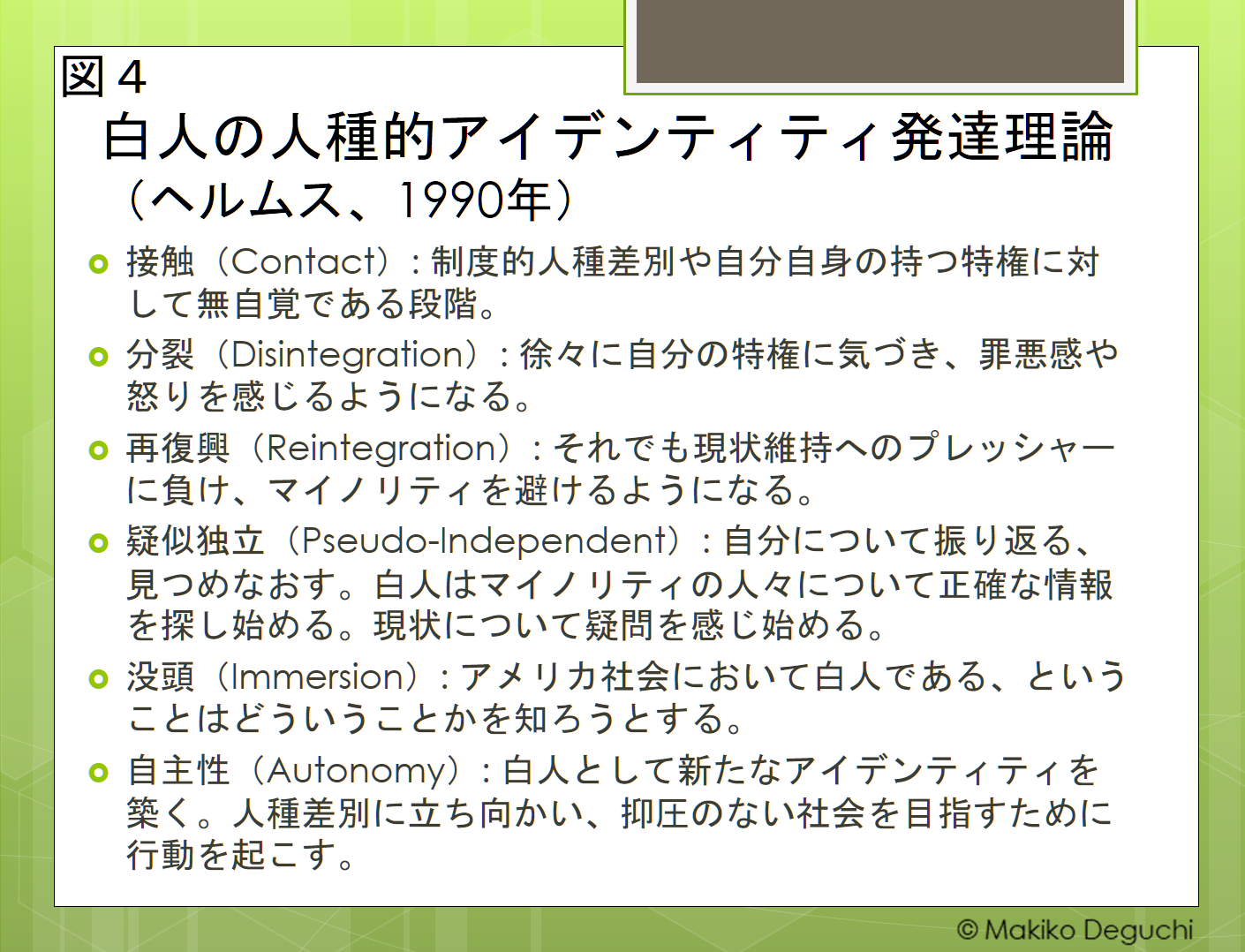

今まで白人の話をしてきましたが、白人も一枚岩ではありません。ヘルムスさんというアメリカの心理学者は、「自分の白人特権にどれだけ向き合ってきたかによって、同じ白人でもそれぞれが異なる段階にいるのではないか」と考え、発達段階に応じて白人を分けました。ヘルムスさんは「白人の人種的アイデンティティ発達理論」を1990年に発表しました。

これによると、「白人は図4の6つの段階のうちのどこかにいる」というのですが、ここで面白いのは、概ね皆が「接触」の段階からスタートするという点です。この「接触」の段階は「制度的人種差別や自分自身の持つ特権に無自覚である段階」です。つまり「白人とか黒人とかアジア人とか関係ないよね。皆同じ人間だよ」と言っている段階です。「特権」には無自覚。多くがこの「接触」段階から出発し、一生この段階で終わってしまう白人も一定数います。ただ多くの人は「分裂」も経験します。アメリカの歴史を勉強すれば、奴隷制度を導入したり、ネイティブアメリカンの土地を奪い追いやったりして、ジェノサイド(大量殺戮)みたいなことをやってきた過去もある、と知ることができます。そういう様々な人権侵害を行ってきた白人が、「自分たちは悪いことをしてきたのではないか」と徐々に自分の「特権」に気づき、罪の意識や怒りを感じるようになります。ですが、居心地が悪いので長くその段階にはいられない。すぐに「再復興」に戻ってしまいます。「とはいえ奴隷制度なんて昔の話なのだから、今はマイノリティの人たちも文句ばかり言わずに努力すべきだ」と現状のプレッシャーに負けてしまうのです。そして残念ながら、この「再復興」の段階で一生を終えてしまう白人も多くいます。ただ幸いにして、もう一歩踏み出す白人もいます。「疑似独立」にまで至る白人というのは、「アメリカはまだ人種平等は得ていない」と社会の情勢を見ながら、「やはり差別はある」ということに気づいたり、あるいは、自分の身近な親友やパートナー、親戚にマイノリティの人がいて、こういうことがすごく気になっていたりする。「疑似独立」まで進んだ白人は、「自分はマイノリティについて意外と何も知らないんじゃないか」と、正確な情報を自分から求め始めもします。そこから「マイノリティの人と連帯したいな。知り合いになりたいな」と思うのですが、まだ「マイノリティの人の前で、うっかり差別的なことを言ってしまったらどうしよう」と不安にも思います。ここは踏ん張り時です。揺り戻されずに次の「没頭」へ向けて進み、「アメリカ社会において白人であるということにはどういう『特権』があり、どういう差別を内面化し、これから何をしたらいいのか」と、もっともっと深めていく段階です。そこを過ぎると「自主性」に行き着いて、「白人として自分は人種差別に立ち向かう側である。抑圧のない社会を目指すために行動を起こす側の白人になるのだ」というアイデンティティに落ち着く。以上がヘルムスによる、白人のアイデンティティ発達理論の概要です。

この発達段階理論のよいところは2つあります。1つは、皆が「接触」の段階を通ってきているので、人を悪者にできないことです。「悪い人」「差別主義者」と言っているけれども、皆ここにいた。つまり、「接触」は差別的な発言をする可能性が最も高い人であるのですが、誰もがそこを通るということで、「教育をすることで人は変わるのだ」ということも示してくれている。それで、共感を持って「接触」の段階の人たちと接していけるし、そういった人権教育が可能です。もう1つのよいところは、時間をかけながら皆が変わっていくことです。各段階を経るに従って一人ひとりがものすごく変わっていくので、マイノリティの人に対する言動が各段階で違ってきます。1週間で「接触」から「自主性」にいくということはあり得ません。これはもう、何年も何年もかけて各段階にいったり、戻ったりしながら、ゆっくり進んでいくものなのだと思います。ここでは白人のことを申し上げましたが、日本人に置き換えて考えることもできます。私の授業では、学生の最終レポートに「皆さんは日本人という人種の中で、どの段階にいるでしょうか。昔はどの段階だったでしょうか。それはどういったことから分かりますか?」ということをエッセイによく書いてもらっています。逆に言うと「もっともっと前に進むにはどうすればいいでしょうか?」ということを考えてもらっています。

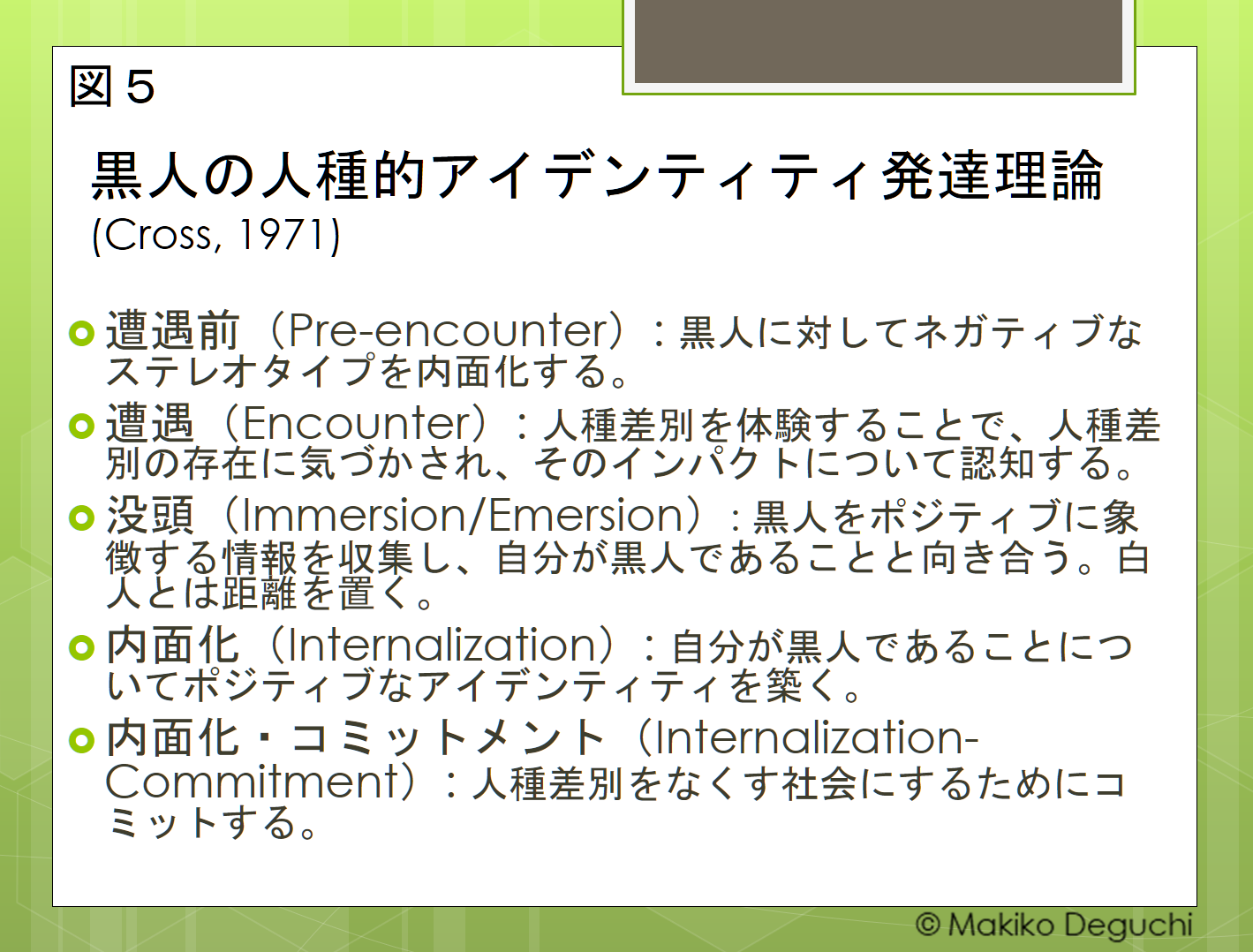

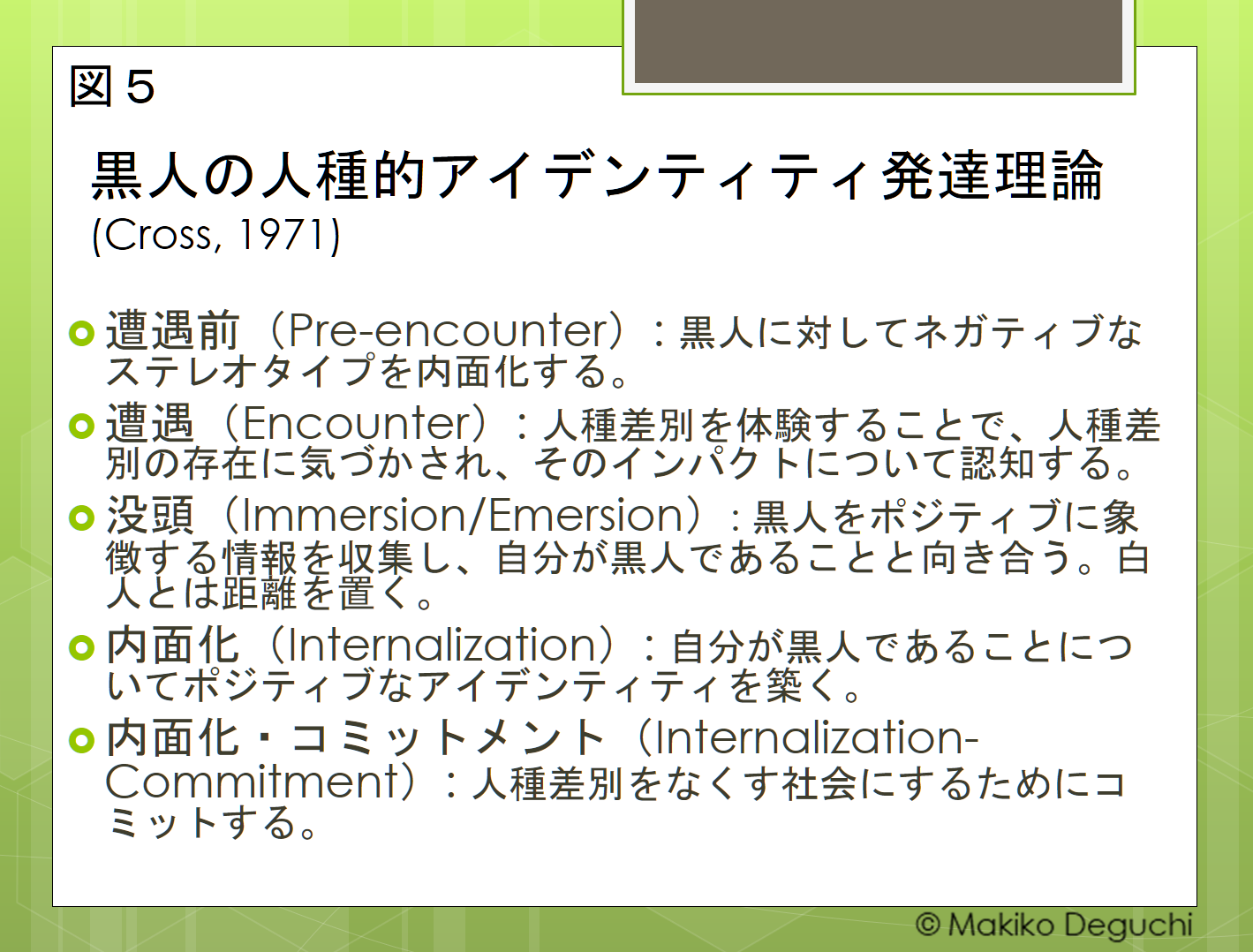

これまでは「マジョリティ側のアイデンティティ発達理論」でしたが、マイノリティの方はどうかということで、クロスさんによる「(アメリカにおける)黒人の人種的アイデンティティ発達理論」を次に紹介します。

これまでは「マジョリティ側のアイデンティティ発達理論」でしたが、マイノリティの方はどうかということで、クロスさんによる「(アメリカにおける)黒人の人種的アイデンティティ発達理論」を次に紹介します。

黒人側も一枚岩ではありません。黒人についても、図5の5つの段階のどこかにいるということなのですが、マイノリティの場合、最初が「黒人に対してネガティブなステレオタイプを内面化する」という段階から始まっています。テレビをつけたら「白人が主役、黒人は脇役」という構図をいっぱい見ている中で、「白人っていいな」「白人に生まれたかったな」「白人の仲間入りをしたいな」ということを、黒人は子どもの頃から思っています。そして結構早い段階で人種差別を体験します。人種差別を体験したことがない人には、なかなか分かってもらえませんが、結構衝撃的な体験です。自分が努力で変えられない人種によって、自分は差別されたり排除されたりする側にいるのだと気づく。相当ショックなことです。大人になってから人種差別を受けると、わりと客観視ができるのですが、子どもの頃に差別を受けると、自分のアイデンティティのかなり深いところに差し込んできます。黒人は、比較的若い時にこの「遭遇」を経験します。その後の「没頭」というのは、「黒人をポジティブに象徴する情報を収集し始める段階」で、高校生や大学生等、自分は何者なのかという問いに答えようとする時期に多い。大学に行くとアフリカ系アメリカ人の文学や歴史を研究されている専門の先生がいたり、そういう授業を選択したりすることで、「なるほど、アメリカ社会で黒人はものすごく貢献してきた。それはあまり語られてこなかったけれど、私たちには誇れる要素がいっぱいある」というポジティブなアイデンティティを築き始めます。またここは「本当に申し訳ないのですが、白人とは距離を置かせてください」という段階でもあります。「ちょっと今は黒人だけでいさせてください」という、すごく大事な時期なのです。それを過ぎると若干余裕が出てきて、自分が黒人であることについてすごくポジティブになっていきます。すると、「白人にもいい人いるよね」と、白人の「疑似独立」以降の人とも連帯したり、仲良くなったりできるようになります。「内面化・コミットメント」の段階までくると、「人種差別をなくすためにコミットして行動する」ようになっていきます。日本社会に置き換えてみると、LGBTQ+の当事者の方が「自分もこんな感じでした」と言うのを聞いたことがあります。また、「自分の人生、まさにこうでした」と言った被差別部落出身の方もいらっしゃいました。私の在日朝鮮人の友人は、「自分は子どもの頃、親や親戚にキムチを勧められても絶対食べなかった」「キムチを食べたら自分は朝鮮人になってしまうと思い、怖くて食べられなかった」という話をしてくれました。まさに、子どもの頃からの負のアイデンティティだと思います。マイノリティの方は、そうしたことを経験しながら最後の段階までいきやすい。だけどマジョリティは「接触」や「再復興」のままで一生終えられてしまうことが多い。それは、そのままでも生きていけるという「特権」があるからなのです。

8.「特権」を体感するためのアクティビティ例

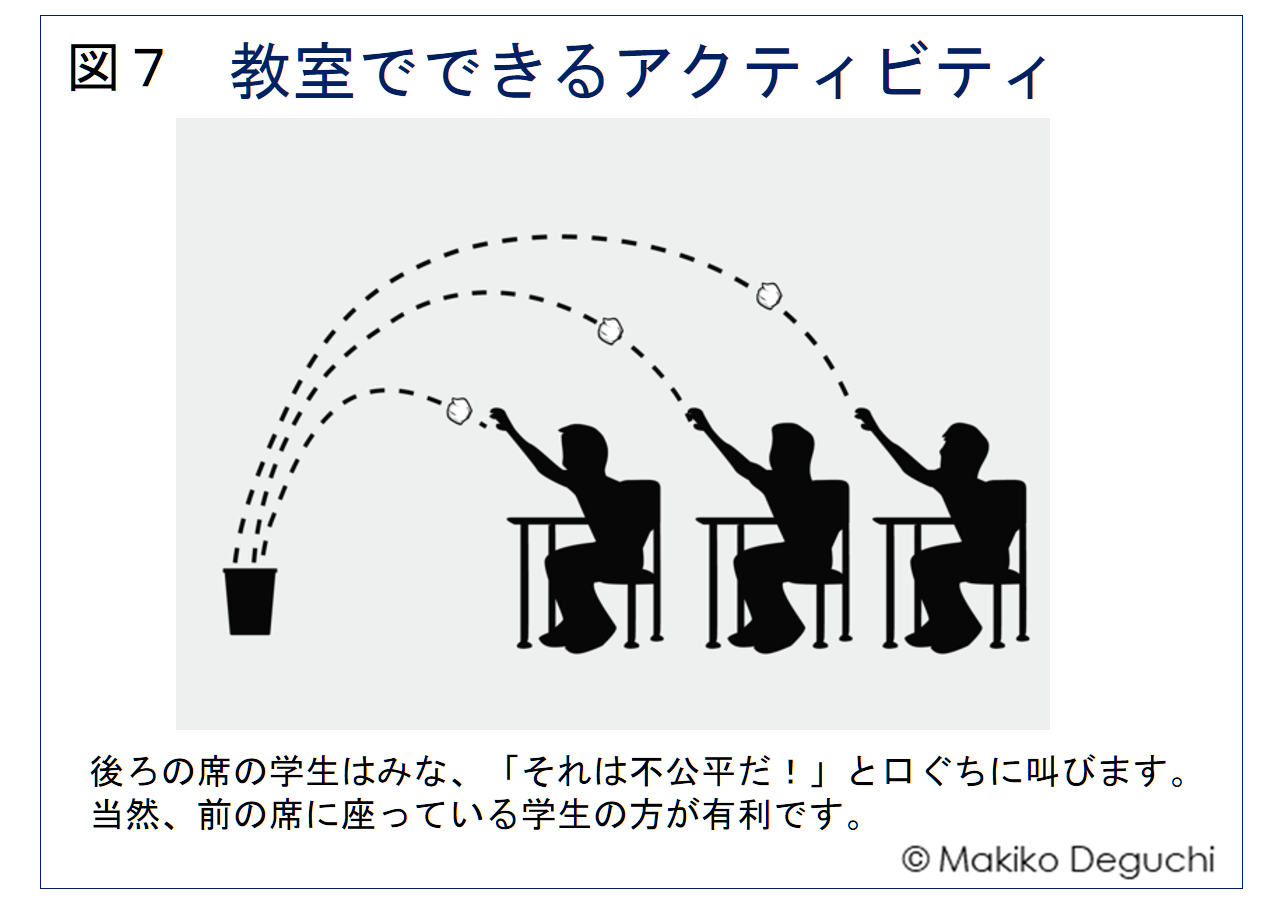

それではここで、教室でできるアクティビティとして「ボール投げアクティビティ」を紹介します(図6)。まず、「みなさんはそれぞれある国の国民です。みなさんはお金持ちになり、社会階層を上がる可能性を秘めています。お金持ちになるための方法は、配った紙をボール状に丸め、このゴミ箱に入れることです。さあ座ったところから投げてみましょう」という設定を説明して始めます。大学では200人規模の大教室で、学生に紙を配り各自の名前を書いてもらい、私が教室の前方に大きなゴミ箱を置いて、そこに向かって丸めた紙を投げてもらいました。当然ボールを投げてゴミ箱に入れられる人は、1列目か2列目、せいぜい3列目くらいまでで、あとの人はなかなか入れられません。

それではここで、教室でできるアクティビティとして「ボール投げアクティビティ」を紹介します(図6)。まず、「みなさんはそれぞれある国の国民です。みなさんはお金持ちになり、社会階層を上がる可能性を秘めています。お金持ちになるための方法は、配った紙をボール状に丸め、このゴミ箱に入れることです。さあ座ったところから投げてみましょう」という設定を説明して始めます。大学では200人規模の大教室で、学生に紙を配り各自の名前を書いてもらい、私が教室の前方に大きなゴミ箱を置いて、そこに向かって丸めた紙を投げてもらいました。当然ボールを投げてゴミ箱に入れられる人は、1列目か2列目、せいぜい3列目くらいまでで、あとの人はなかなか入れられません。ここで、各列の人にインタビューしていきます。「どんな気持ちで投げましたか?」と聞くと、1列目の人たちがとてもはしゃいで投げている一方で、後ろに行けば行くほど「ゴミ箱がよく見えない」「どうせ投げても入らない」との返答で、意欲がない感じが伝わってきます。

図7のように、後ろの方に座っている学生は「これ、不公平です」「こんなの先生、絶対無理」「前の人、ズルい」等と言うのですが、前方の列の人が「先生、これは不公平だと思います」と言うのは、あまり聞いたことがありません。後方の列の人は一生懸命入れようとがんばっているので「不公平感」を持ちます。この「不公平感」を社会で誰が感じるかというと、マイノリティ性が多い方が感じるようです。

図7のように、後ろの方に座っている学生は「これ、不公平です」「こんなの先生、絶対無理」「前の人、ズルい」等と言うのですが、前方の列の人が「先生、これは不公平だと思います」と言うのは、あまり聞いたことがありません。後方の列の人は一生懸命入れようとがんばっているので「不公平感」を持ちます。この「不公平感」を社会で誰が感じるかというと、マイノリティ性が多い方が感じるようです。 「これは何を考えるアクティビティだと思いますか?」と学生に質問すると「これは『特権』を体感するアクティビティだと思います」と答えが返ってきます(図8)。 さらに、「投げる行為は何ですか?」ということも聞いてみると、学生からはいろいろな解釈が出てきます。正解が決まっているわけではありませんが、私は、その一つは「努力」だと思っています。つまり一番前に座っている人というのは、マジョリティ性が限りなく多い人です。でもマジョリティ性が多いのは本人の責任ではありません。たまたまマジョリティ側に生まれてきたということなので、いろんな「自動ドア」が開く。でも、この人だってちゃんと努力をしている。例えば受験勉強して大学にまで行っているのです。つまり、マジョリティは「特権」を持っている、ただし、努力もしてがんばっている、ということです。その一方で、マイノリティ性が多くなってくると、マジョリティ性の多い人に比べて何倍も努力しないと「ボールがゴミ箱に入らない」のです。だから私は、「努力はちゃんと認めましょう。ただ努力の多さについては、やはりマイノリティが同じところに行くには、より多くがんばらないといけない、ということに気づきましょう」、そして「あなたたちは今こうして教育を受けられる立場にいる、自分の『特権』に気づきましょう」と学生たちに話しています。

さらに、「投げる行為は何ですか?」ということも聞いてみると、学生からはいろいろな解釈が出てきます。正解が決まっているわけではありませんが、私は、その一つは「努力」だと思っています。つまり一番前に座っている人というのは、マジョリティ性が限りなく多い人です。でもマジョリティ性が多いのは本人の責任ではありません。たまたまマジョリティ側に生まれてきたということなので、いろんな「自動ドア」が開く。でも、この人だってちゃんと努力をしている。例えば受験勉強して大学にまで行っているのです。つまり、マジョリティは「特権」を持っている、ただし、努力もしてがんばっている、ということです。その一方で、マイノリティ性が多くなってくると、マジョリティ性の多い人に比べて何倍も努力しないと「ボールがゴミ箱に入らない」のです。だから私は、「努力はちゃんと認めましょう。ただ努力の多さについては、やはりマイノリティが同じところに行くには、より多くがんばらないといけない、ということに気づきましょう」、そして「あなたたちは今こうして教育を受けられる立場にいる、自分の『特権』に気づきましょう」と学生たちに話しています。

次に「座っている席は何を意味しますか?」と聞くと「これは立場ではないでしょうか?」と答えます。つまり、マジョリティ性が限りなく多い人が1列目にいて、マイノリティ性が少しずつ増えていくと後列の席になっていく、というしくみになっています。

9.「立場理論」

関連して、「立場理論」という重要な理論があります。これは「権力を持たない者、あるいは権力を制限されている者は、権力を持つ側の考え方を熟知せずには生きられない。逆に、権力を持つ側、社会での強者側にいる者は、自分の下にいる人間について知ろうとしない。また、自分が強者としての地位につけている構造・しくみについても知ろうとしない」というものです。なぜ権力者側が知ろうとしないのかと言えば、それを知らなくても問題なく生きていけるからです。つまり「権力を持っていたら、わざわざマイノリティのことを知ろうと思わない」ということです。この「立場理論」について、男性・女性を例に考えると、女性は男性について知ろうとしているし、非常に熟知して、つまり、とばっちりが来ないように非常に気を遣っていますが、男性は女性について特に知ろうとしていない。特に、女性は男性の書いた物を読むけれども、男性は女性の書いた物をあまり読まないと思います。

この「立場理論」が示唆するのは、要するに、マジョリティ性が多ければ多いほど、見えていないことがたくさんあるということです。つまり、マイノリティは「こんなところで差別を受け、こんなところが不条理である」としくみの中や構造がよく見えているのですが、図9で前に座っている人たち(マジョリティ)というのは、それが見えにくい。マジョリティ性が多い人は教育をしっかり受けていることが多く、「自分は教養がありいろいろなことを知っている」と思いがちです。

でも、そういう人ほど「自分には、マジョリティ性が多いが故に、案外見えていないことがたくさんある」という謙虚な気持ちでいることが大事です。そうした謙虚な気持ちでいると、マイノリティからマジョリティに対して「本当はこうなのです」と訂正が入るはずです。その時にマジョリティ側が自分の「特権」・マジョリティ性に自覚的で、「そこはわかってなかった。なるほど、教えてくれてありがとう。これから気を付けるよ」となるのが、理想的だと思います。この「立場理論」が示唆するのは、要するに、マジョリティ性が多ければ多いほど、見えていないことがたくさんあるということです。つまり、マイノリティは「こんなところで差別を受け、こんなところが不条理である」としくみの中や構造がよく見えているのですが、図9で前に座っている人たち(マジョリティ)というのは、それが見えにくい。マジョリティ性が多い人は教育をしっかり受けていることが多く、「自分は教養がありいろいろなことを知っている」と思いがちです。

「前にいる人たち」の多くは「後ろにいる人」のことを特に考えていないし、自分の「特権」に無自覚です。「前にいる人」が「私は差別なんかしていない。努力したから今の地位にいる」とだけ思っているとしたら、その集団の中で「前にいる人」と「後ろにいる人」との対等な会話というのは、なかなか難しい。だとすると、どちらが変わるべきかと言えば、やはり「前にいる側」、つまりマジョリティ側が変わらなくてはいけない、と私は考えます。マジョリティ側が「自分たちにはこれだけの『自動ドア』が開いていて、あなた方は全然開いていない」ということを知ることで、ようやく対等な会話が成立すると思います。男性・女性についても同じです。男性自身がちゃんと「男性特権」を可視化することで、やっと女性の言うことを聞けるようになる。異性愛者・シスジェンダーとLGBTQ+にも当てはまると思います。

10.マジョリティとマイノリティの関係性

「対等な会話」に関連して、「マジョリティとマイノリティの関係性」についてお話しします。

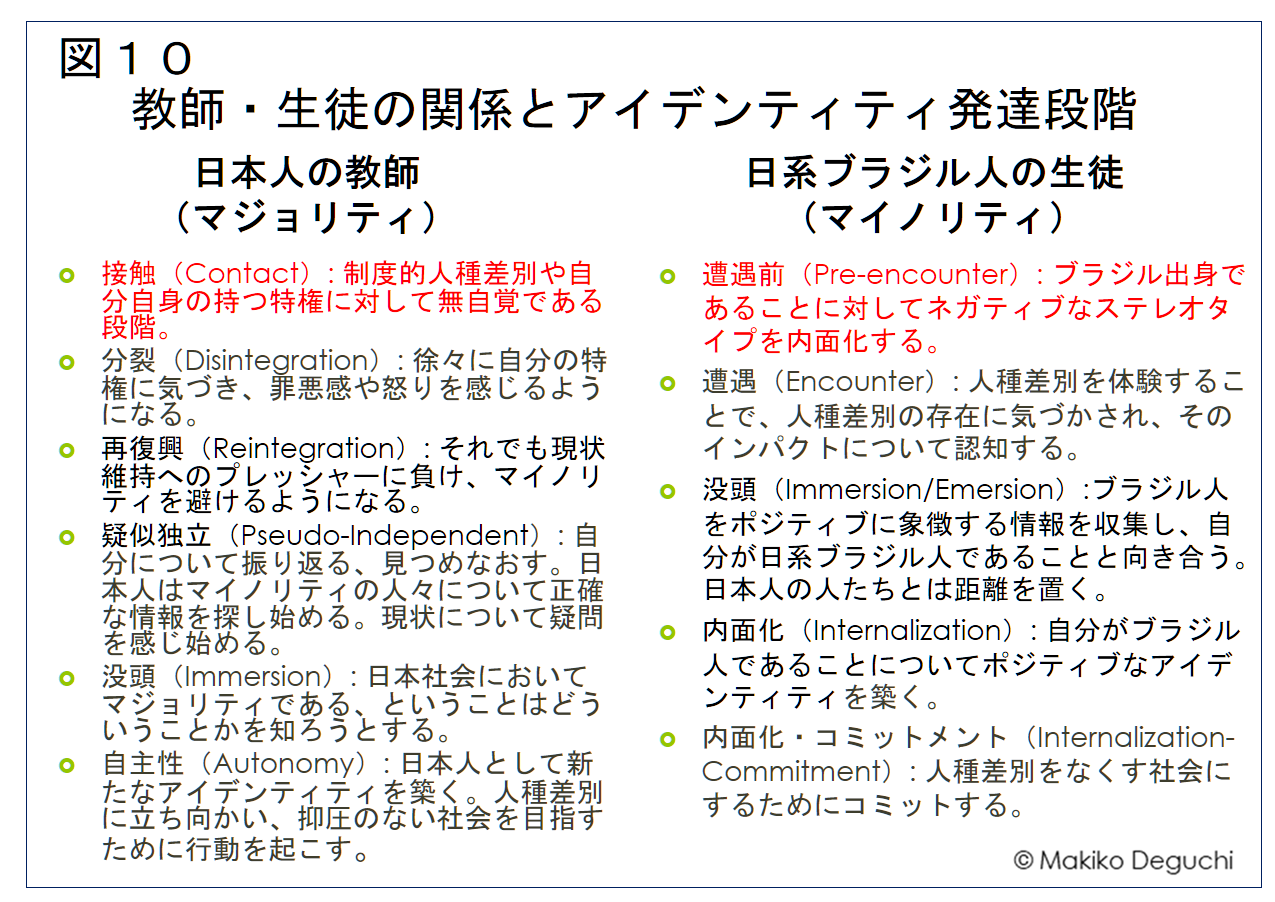

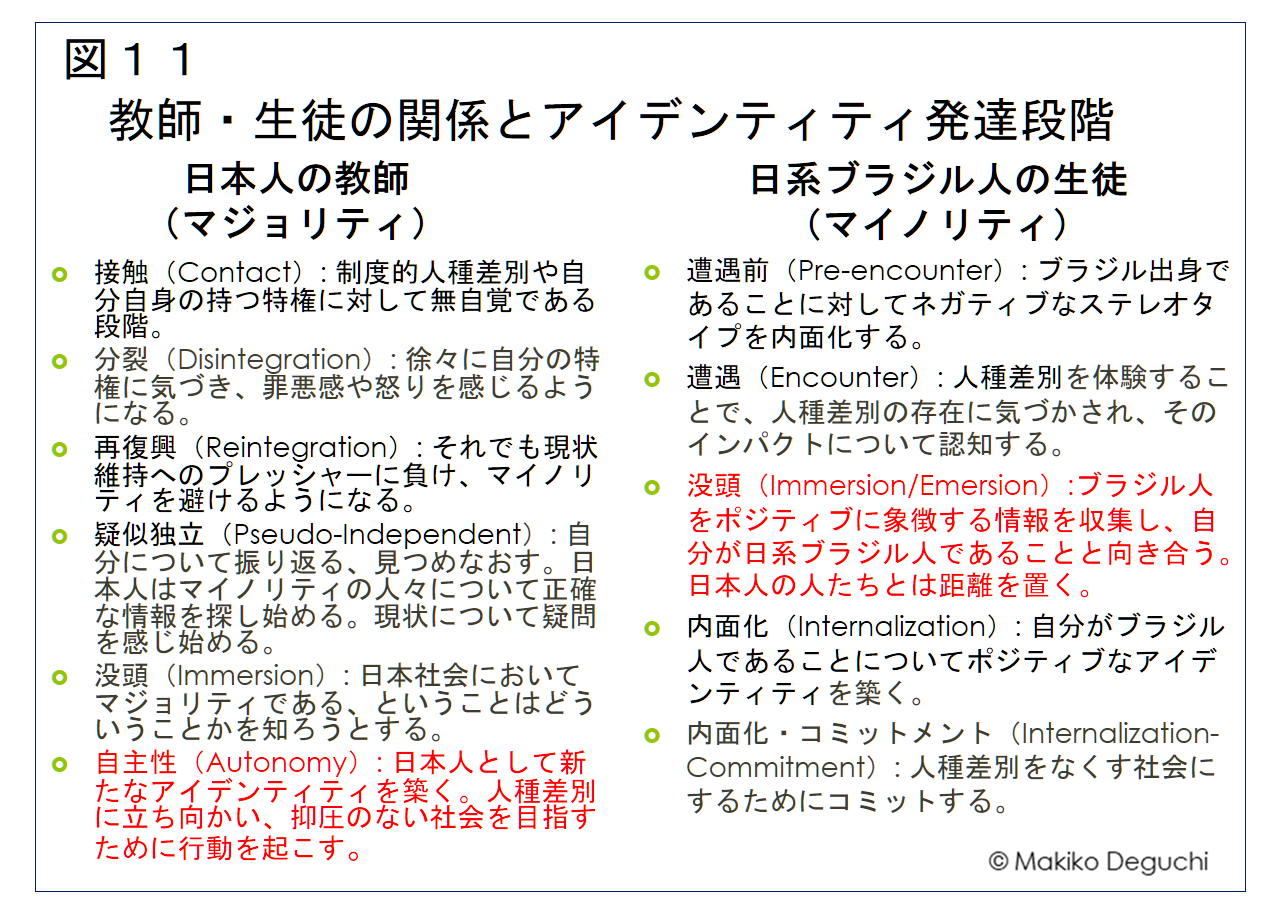

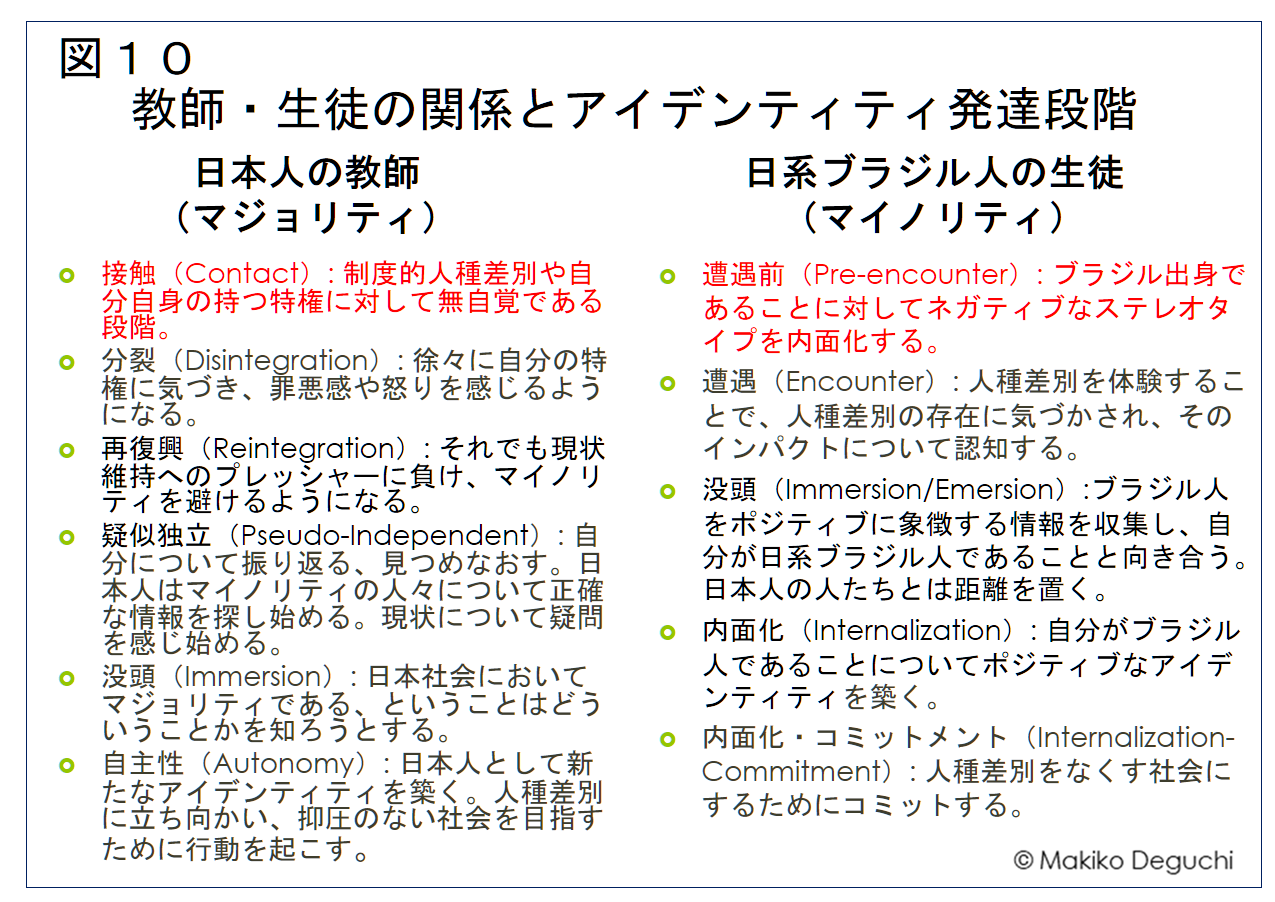

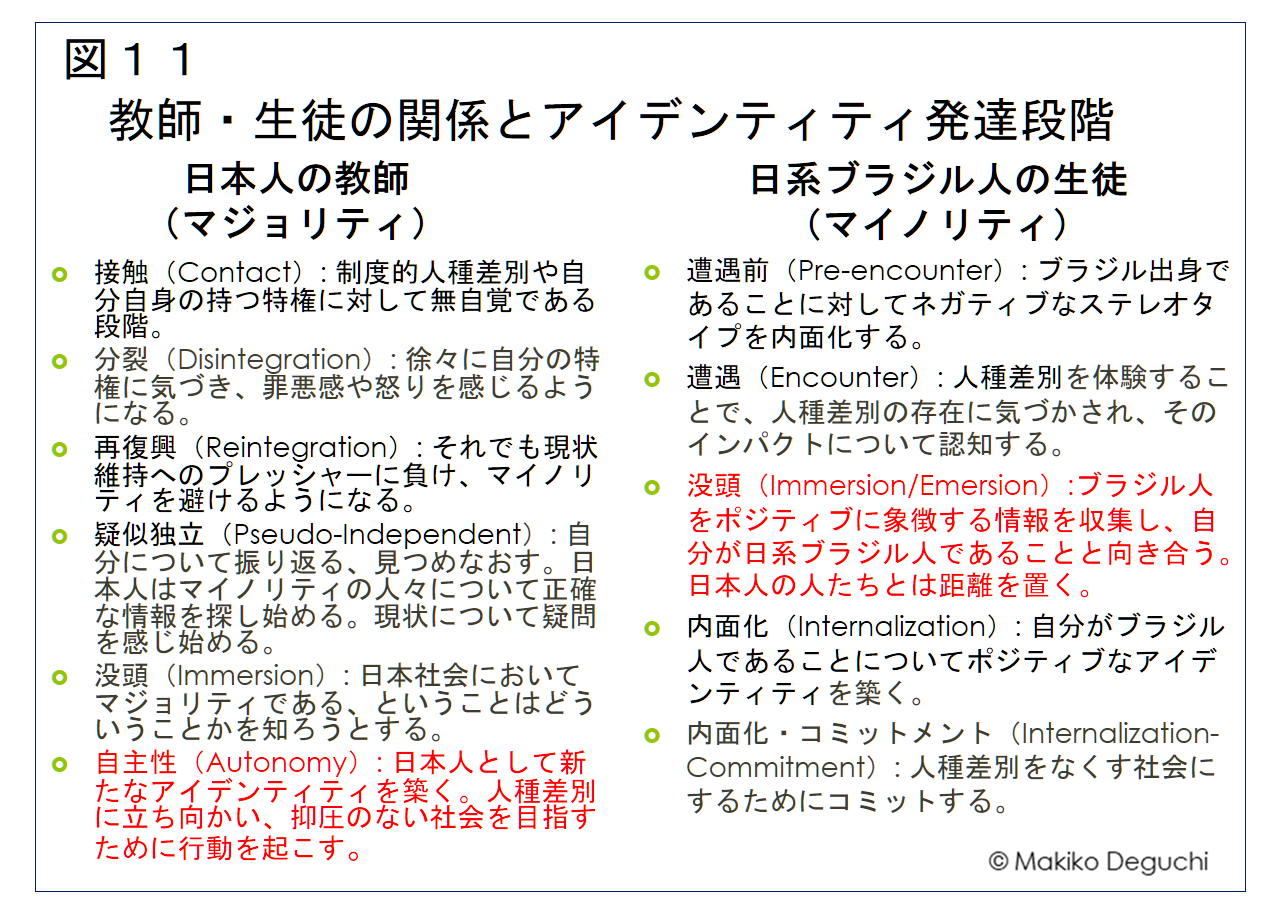

例えば、教師と生徒の関係で考えます。図10の段階(赤字の部分)にある、日本人の教師(マジョリティ側)と、日系ブラジル人の生徒(マイノリティ側)がいるとします。この日本人の教師は、自分の「日本人特権」に無自覚です。日系ブラジル人の生徒は、ブラジル出身であることにすごくネガティブなステレオタイプを内面化している。「絶対自分のことを話さない。ブラジルの話もしない」という感じです。その学生が人種差別を体験した時に、日本人の教師はどう言葉をかけられるでしょうか。あるいは日系ブラジル人の学生が、他の日系ブラジル人とグループを作って、一生懸命自分たちのアイデンティティにもっとポジティブになろうとしているのを見た時、「特権」に無自覚な日本人教師は、「ダメじゃないか、もっと日本人と交わらないといけない」と言ってしまうかもしれません。しかし、図11の段階のように、日本人の教師が「自主性」の段階までいくと、どのマイノリティの学生に対しても、しっかり接することができます。例えば「没頭」の段階まできた学生には、「今やっていることは、とてもいいことだから教室を自由に使ってください」というような支援ができるでしょう。

例えば、教師と生徒の関係で考えます。図10の段階(赤字の部分)にある、日本人の教師(マジョリティ側)と、日系ブラジル人の生徒(マイノリティ側)がいるとします。この日本人の教師は、自分の「日本人特権」に無自覚です。日系ブラジル人の生徒は、ブラジル出身であることにすごくネガティブなステレオタイプを内面化している。「絶対自分のことを話さない。ブラジルの話もしない」という感じです。その学生が人種差別を体験した時に、日本人の教師はどう言葉をかけられるでしょうか。あるいは日系ブラジル人の学生が、他の日系ブラジル人とグループを作って、一生懸命自分たちのアイデンティティにもっとポジティブになろうとしているのを見た時、「特権」に無自覚な日本人教師は、「ダメじゃないか、もっと日本人と交わらないといけない」と言ってしまうかもしれません。しかし、図11の段階のように、日本人の教師が「自主性」の段階までいくと、どのマイノリティの学生に対しても、しっかり接することができます。例えば「没頭」の段階まできた学生には、「今やっていることは、とてもいいことだから教室を自由に使ってください」というような支援ができるでしょう。

そもそも、学校の先生になる人の多くは、「日の当たる場所」を歩いてきます。私自身も、小学校の時の夢は、学校の先生になることでした。それだけ自分にとって学生生活はポジティブで楽しいものでした。疎外感もなく、学びは楽しく、先生も大好きで、クラスメイトも好きでした。ただ、そう思えるのは、マジョリティ性を多く持った側の学生で、マイノリティの側はそのように思っていません。ですから私のような教師は、自分自身のマジョリティ性を可視化していく必要があります。また、「学生と教師との力関係の非対称性」もきちんとわきまえていく必要があります。大学教員は「大学生は教師と対等だ」と思いがちですが、やはり教師というのは成績や修学に対するいろいろな決定権があるので、学生からしたらすごく怖い存在です。そこはしっかり自覚して教育に携わっていく必要があると考えています。権力については、それを持っている側が持っていることを絶対に忘れてはいけません。私もこの点については本当に反省だらけです。

その他に、「多数派でいられる特権」についても自覚すべきです。よく大学生に「先生、なぜ在日コリアンの人は朝鮮学校に通うのでしょうか。だって彼らはこれからずっと日本で生きていくのですよね。なぜ朝鮮学校に行くのでしょうか?」と聞かれます。それは、日本の学校では母国語である朝鮮語を系統的に学べないから、加えて、日本の学校では朝鮮人として民族的アイデンティティを育てることが非常に難しいから、です。ここは大事なポイントです。民族意識は孤立した状態では身につきません。つまり、日本人は日本人の中で学んでいるから、アイデンティティを持てています。だから朝鮮人も「まわりがみんな朝鮮人」という気兼ねのない教育環境にあることで、ポジティブなアイデンティティが育まれます。

ここで「同僚との関係」ですが、日本人同士が「接触」の段階にいると、仲よくいられる(図10参照)。同じ世界観で世の中を見ているので話が合うと思います。ところが、片方の人だけが「疑似独立」に至った時に、今までの「接触」の段階の人とは話が合わなくなることがあります。「接触」段階の人たちは負けていませんから、「疑似独立」段階に至った人に対して、「最近意識高い系になっている」とか「社会派になっている」とか揶揄して、いろいろな形で引き戻そうとします。ここは踏ん張り時です。この「マジョリティ」からのプレッシャーは、友だちを失うかもしれないという恐れを抱かせますが、「疑似独立」の段階の人は、是非同じような段階の仲間を見つけ、踏みとどまって、自分を孤立させないでほしいと思います。

その他に、「多数派でいられる特権」についても自覚すべきです。よく大学生に「先生、なぜ在日コリアンの人は朝鮮学校に通うのでしょうか。だって彼らはこれからずっと日本で生きていくのですよね。なぜ朝鮮学校に行くのでしょうか?」と聞かれます。それは、日本の学校では母国語である朝鮮語を系統的に学べないから、加えて、日本の学校では朝鮮人として民族的アイデンティティを育てることが非常に難しいから、です。ここは大事なポイントです。民族意識は孤立した状態では身につきません。つまり、日本人は日本人の中で学んでいるから、アイデンティティを持てています。だから朝鮮人も「まわりがみんな朝鮮人」という気兼ねのない教育環境にあることで、ポジティブなアイデンティティが育まれます。

ここで「同僚との関係」ですが、日本人同士が「接触」の段階にいると、仲よくいられる(図10参照)。同じ世界観で世の中を見ているので話が合うと思います。ところが、片方の人だけが「疑似独立」に至った時に、今までの「接触」の段階の人とは話が合わなくなることがあります。「接触」段階の人たちは負けていませんから、「疑似独立」段階に至った人に対して、「最近意識高い系になっている」とか「社会派になっている」とか揶揄して、いろいろな形で引き戻そうとします。ここは踏ん張り時です。この「マジョリティ」からのプレッシャーは、友だちを失うかもしれないという恐れを抱かせますが、「疑似独立」の段階の人は、是非同じような段階の仲間を見つけ、踏みとどまって、自分を孤立させないでほしいと思います。

11.「特権」に無自覚な人が「アライ」になるためには

ここからは、「『アライ』になるためには」ということを話します。まず、「アライ」とはどういう人のことか、次に示します。

「アライ」= マジョリティ側の集団の一員であると同時に、社会的抑圧や不公正に対して、異議を唱え、

行動を起こす人々

マジョリティ側、特に「特権」に無自覚な人が、「アライ」になるためにはどうすればよいでしょうか。

「特権」に無自覚な人、つまり「特権」に気づきにくい人たちとは、マジョリティ性が高い人たちです。「白人」「男性」「異性愛者」「シスジェンダー」「高学歴」「上流階級」「健常者」、こういう属性の人たちは、マイノリティ性がほとんどないので、「特権」に気づきにくい。これを日本でいうと「日本人・男性・異性愛者」の人たちが最も「特権」に気づきにくい。この人たちの次に「特権に気づきにくい人たち」は、マイノリティ性が1つだけの人、例えば私のような人です。私は「女性」ですが、そこを除けば完全にマジョリティ側です。むしろ「女性」で、そこを軽々と乗り越えられた人というのは、強者側の思考になりがちなこともあるので、気を付けたいところです。「日本人・男性・ゲイ」の方の場合は、「ゲイ」の部分以外はマジョリティ。また、「男性・異性愛者・シスジェンダー」で「在日韓国・朝鮮人」という人たちも、1つのマイノリティ性だけなので「特権」に気づきにくいかも知れません。「マイノリティ性が2つ以上ある人」はどうでしょう。例えば「日本人の女性で低学歴で障がい者」「日本人男性でゲイで低所得」「在日韓国・朝鮮人の女性」等です。こういった人たちは、差別の構造の複雑性が体感として見えると思います。

マジョリティ側はよく、マイノリティへの何らかの措置がとられることに対して、「逆差別だ」「マイノリティが優遇されている」と言って抵抗します。アメリカの最高裁判事だった故ルース・ベイダー・ギンズバーグは、「特権があることに自覚のない人にとって『平等』は『抑圧』のように感じる」と言いました。それはなぜかというと、マジョリティ側は自分自身の持つ「特権」に全く気づいておらず、今すでに平等があると考えているからです。「逆差別問題」を叫ぶ人にはこういう背景があると思います。

そういう人たちが「アライ」になるために、どうすればよいか。「アライ」になるための方法の一つは、自分自身の持つ「特権」を可視化していくことです。私は「自分には〇〇という特権がある」というように、いろいろなことを置き換えて考える習慣を持つことを勧めています。例えば車いすユーザーを地下鉄で見かけた時に「車いす、大変だな」と思う共感力は大事です。でも、そこで終わらないでほしいのです。もう一歩踏み込んで、「私には、最寄りの地下鉄の出入り口をいつでも利用できる、という特権がある」「私には、急いでいる時は一番近い階段を下りていける、という特権がある」あるいは「私には、地下鉄を利用する前にエレベーターがあるのか・稼働しているのか、いちいち調べなくて済む特権がある」というように考えてみてください。「車いすユーザーに比べて、時間のロスも少ないし、エネルギーロスもない。その分、他のことができるので、『自動ドア』をどんどん進んでいける」とイメージできます。そのように置き換えることで、この問題が自分事になっていきます。

また、マジョリティ性の多い人というのは、先程言ったように、疎外感を感じずに済みます。まわりに同じような人がいるので、結構居心地のいい中で仕事をしていられます。だけど「特権」について話をした場合、自分が「特権」を持っていることで居心地が悪くなったりすることがあると思います。自分が知らないこと、無自覚でいることがたくさんあって、それがどんどん露呈されると、非常に居心地が悪いです。しかし一方で、マイノリティの側は居心地が悪い中で日々一生懸命生きているわけですから、「特権」を持っていると思う人は、自分の持つ「特権」に気づいて居心地が悪くなっても絶対逃げないでください。逃げずに、居心地が悪い状態に自分の身を置くことに是非慣れてください。そして居心地が悪くなった時にこそ、「ここは何か学びが起きるはずだ」と前向きに考えてみてください。

「アライ」= マジョリティ側の集団の一員であると同時に、社会的抑圧や不公正に対して、異議を唱え、

行動を起こす人々

マジョリティ側、特に「特権」に無自覚な人が、「アライ」になるためにはどうすればよいでしょうか。

「特権」に無自覚な人、つまり「特権」に気づきにくい人たちとは、マジョリティ性が高い人たちです。「白人」「男性」「異性愛者」「シスジェンダー」「高学歴」「上流階級」「健常者」、こういう属性の人たちは、マイノリティ性がほとんどないので、「特権」に気づきにくい。これを日本でいうと「日本人・男性・異性愛者」の人たちが最も「特権」に気づきにくい。この人たちの次に「特権に気づきにくい人たち」は、マイノリティ性が1つだけの人、例えば私のような人です。私は「女性」ですが、そこを除けば完全にマジョリティ側です。むしろ「女性」で、そこを軽々と乗り越えられた人というのは、強者側の思考になりがちなこともあるので、気を付けたいところです。「日本人・男性・ゲイ」の方の場合は、「ゲイ」の部分以外はマジョリティ。また、「男性・異性愛者・シスジェンダー」で「在日韓国・朝鮮人」という人たちも、1つのマイノリティ性だけなので「特権」に気づきにくいかも知れません。「マイノリティ性が2つ以上ある人」はどうでしょう。例えば「日本人の女性で低学歴で障がい者」「日本人男性でゲイで低所得」「在日韓国・朝鮮人の女性」等です。こういった人たちは、差別の構造の複雑性が体感として見えると思います。

マジョリティ側はよく、マイノリティへの何らかの措置がとられることに対して、「逆差別だ」「マイノリティが優遇されている」と言って抵抗します。アメリカの最高裁判事だった故ルース・ベイダー・ギンズバーグは、「特権があることに自覚のない人にとって『平等』は『抑圧』のように感じる」と言いました。それはなぜかというと、マジョリティ側は自分自身の持つ「特権」に全く気づいておらず、今すでに平等があると考えているからです。「逆差別問題」を叫ぶ人にはこういう背景があると思います。

そういう人たちが「アライ」になるために、どうすればよいか。「アライ」になるための方法の一つは、自分自身の持つ「特権」を可視化していくことです。私は「自分には〇〇という特権がある」というように、いろいろなことを置き換えて考える習慣を持つことを勧めています。例えば車いすユーザーを地下鉄で見かけた時に「車いす、大変だな」と思う共感力は大事です。でも、そこで終わらないでほしいのです。もう一歩踏み込んで、「私には、最寄りの地下鉄の出入り口をいつでも利用できる、という特権がある」「私には、急いでいる時は一番近い階段を下りていける、という特権がある」あるいは「私には、地下鉄を利用する前にエレベーターがあるのか・稼働しているのか、いちいち調べなくて済む特権がある」というように考えてみてください。「車いすユーザーに比べて、時間のロスも少ないし、エネルギーロスもない。その分、他のことができるので、『自動ドア』をどんどん進んでいける」とイメージできます。そのように置き換えることで、この問題が自分事になっていきます。

また、マジョリティ性の多い人というのは、先程言ったように、疎外感を感じずに済みます。まわりに同じような人がいるので、結構居心地のいい中で仕事をしていられます。だけど「特権」について話をした場合、自分が「特権」を持っていることで居心地が悪くなったりすることがあると思います。自分が知らないこと、無自覚でいることがたくさんあって、それがどんどん露呈されると、非常に居心地が悪いです。しかし一方で、マイノリティの側は居心地が悪い中で日々一生懸命生きているわけですから、「特権」を持っていると思う人は、自分の持つ「特権」に気づいて居心地が悪くなっても絶対逃げないでください。逃げずに、居心地が悪い状態に自分の身を置くことに是非慣れてください。そして居心地が悪くなった時にこそ、「ここは何か学びが起きるはずだ」と前向きに考えてみてください。

12.差別に関する人のあり方 ~「アライ」になるとは ~

社会学者の石川准さんは、著書『見えないものと見えるもの』の中で、「『配慮を必要としない多数の人々と、特別な配慮を必要とする少数の人々がいる』という強固な固定観念がある。しかし『すでに配慮されている人々と、いまだに配慮されていない人々がいる』というのが正しい見方である」と述べています。本当にその通りだと思います。多数者への配慮は当然のこととされ、全く可視化されず、配慮とは言われない。対照的に、少数者への配慮は特別なこととして可視化される。これが今の日本社会なので、やはり私たちは、この多数派、マジョリティ側への配慮というのを「こんな配慮があるのですよ」「このように『自動ドア』が開いているのですよ」と言ってどんどん可視化していく必要があります。

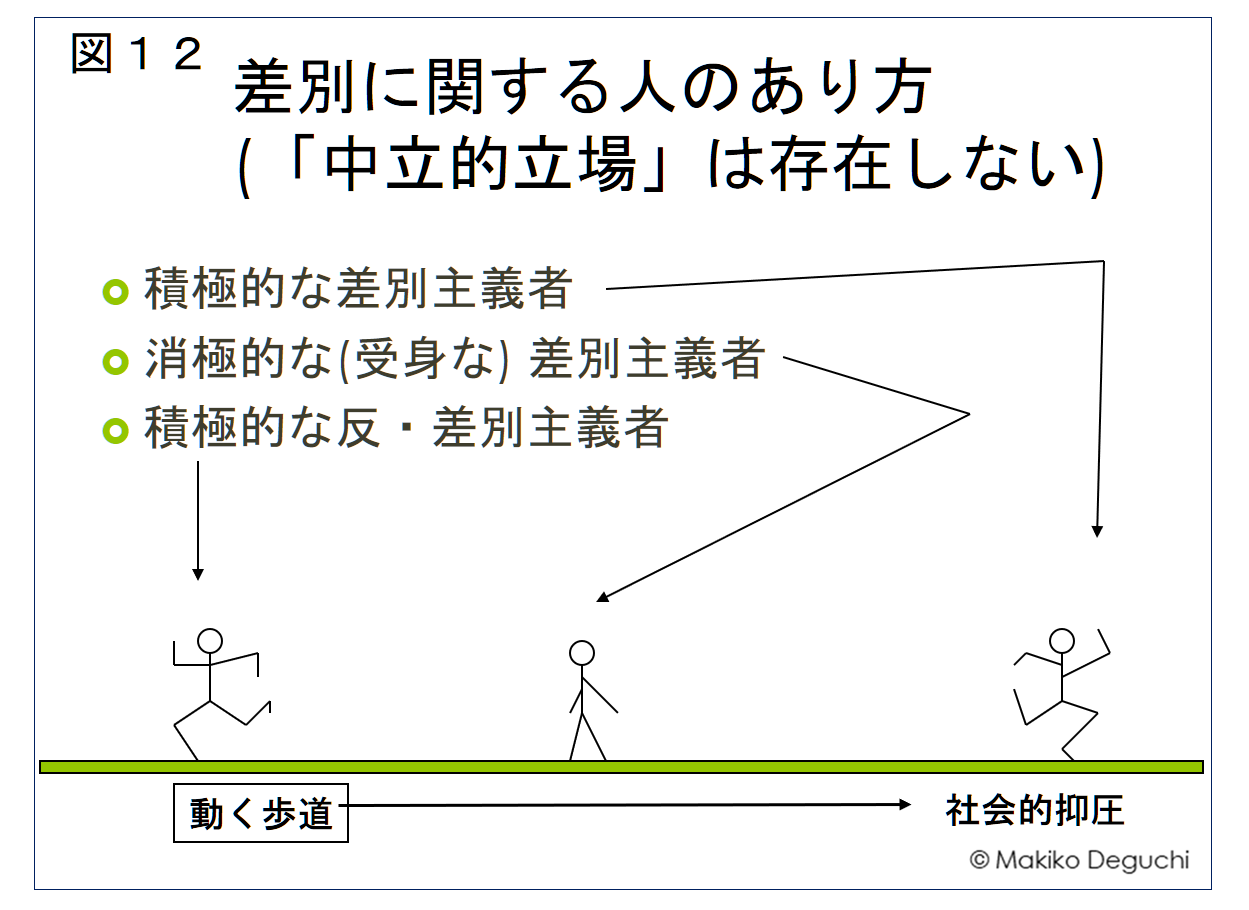

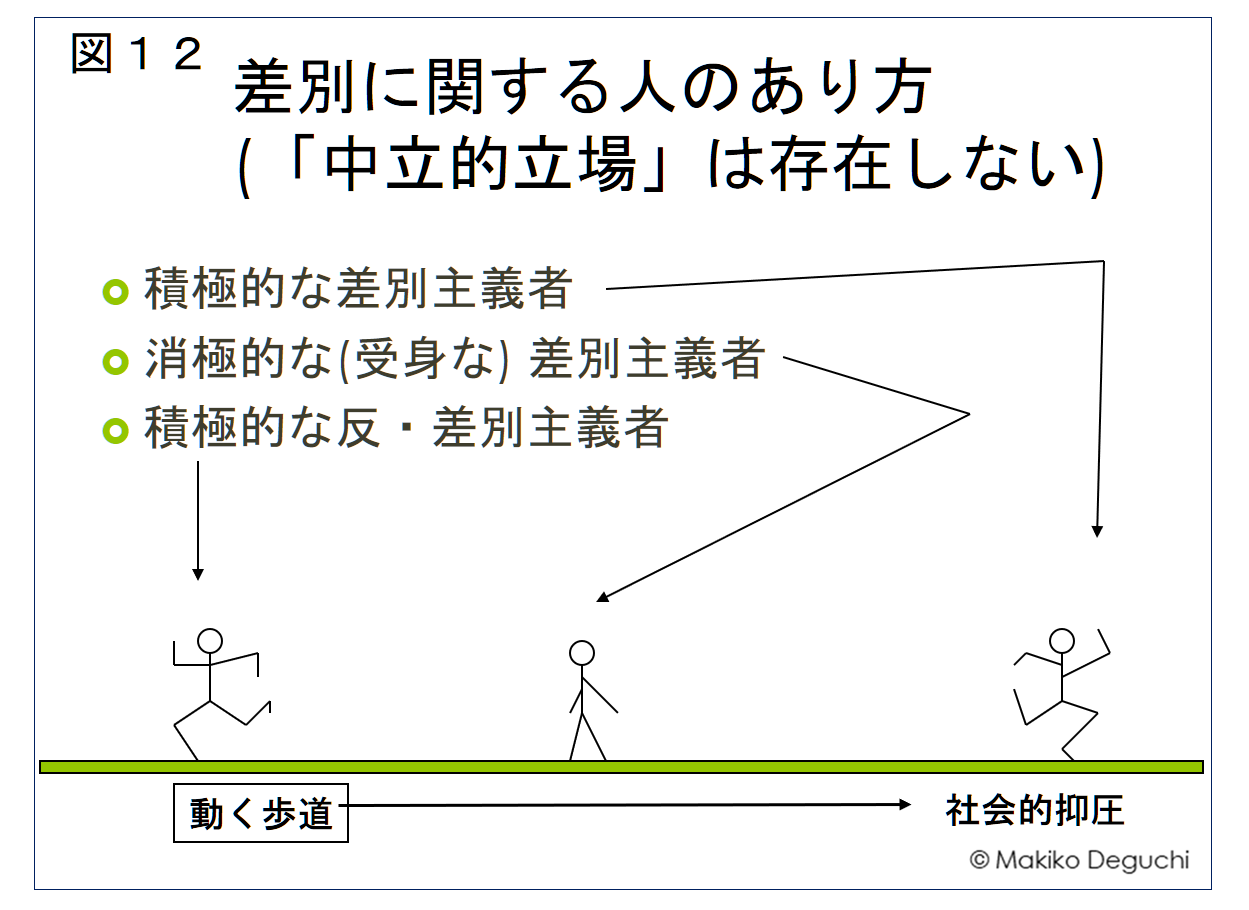

関連して「差別に関する人のあり方」ですが、よく「差別について、自分は中立的な立場です」という、あたかも「中立が正解です」のように言う人がいますが、差別に関しては「中立的な立場」はありません。先程言ったように、制度的差別・文化的差別がある中で、社会というのは、それぞれの人が「いい人」でも、動く歩道のようにみんなが自動的に社会的抑圧の方向に向かっているものなのです(図12)。図12で動く歩道と同じ方向に走っている人は「積極的な差別主義者」、逆方向に一生懸命走っている人は「積極的な反差別主義者」で人権教育者や人権活動家等の人です。図12の真ん中に立ったままの人は「私はいい人で差別なんかしていない」と思っている人です。しかし、この人は、動く歩道に対して何も止めようとしていないという点で差別に加担していると見なし、「消極的な(受身な)差別主義者」と呼ばせていただきます。この「立ったままの人たち」に、いきなり後ろを向いて走れとは言いません。 ですが、この人たちが後ろを向いてせめて小さな1歩だけでも「反差別主義」の方向に踏み出してくれれば、動く歩道のスピードを緩める、あるいは止めることができるのではないか、と私は考えています。

ですが、この人たちが後ろを向いてせめて小さな1歩だけでも「反差別主義」の方向に踏み出してくれれば、動く歩道のスピードを緩める、あるいは止めることができるのではないか、と私は考えています。

ですが、この人たちが後ろを向いてせめて小さな1歩だけでも「反差別主義」の方向に踏み出してくれれば、動く歩道のスピードを緩める、あるいは止めることができるのではないか、と私は考えています。

ですが、この人たちが後ろを向いてせめて小さな1歩だけでも「反差別主義」の方向に踏み出してくれれば、動く歩道のスピードを緩める、あるいは止めることができるのではないか、と私は考えています。 図12で動く歩道と逆方向に進む人たちを「アライ」と呼んでいます。例えば、白人が人種差別に反対したり、男性が性差別に反対したり、日本人が在日韓国・朝鮮人差別に反対したりするようなことです。「マジョリティ性の多い人たちの特権」に「『中立』『客観的』と見なされやすい特権」というのがあります。例えば、「セクハラです」と言う時も女性が言うのと男性が言うのとでは、受け止められ方が違ってきます。これこそが性差別なのですが、やはり男性の方が、「中立」で「客観的」だと見なされやすいという「特権」があるので、逆に言うと、女性より男性が声をあげた方が通りやすいのです。ですから男性は、「これは女性問題だから関係ない」とは思わず、是非自分の「特権」を使ってどんどん「アライ」として発言・発信していってほしいです。

13.「特権」を可視化することで生まれる、さまざまな「アライ」の姿

上のようなことの具体的行動はいろいろありますが、フランシス・コリンズさんは、アメリカの国立衛生研究所の所長として、「これからは、男性科学者だけが講演登壇者である科学会議に自分は登壇しません。理由は、女性や少数しか存在しない人を組織に増やすといった包括的な努力は、トップのレベルから始めなくてはならないからだ」と発表しました。彼が来ないと「所長が来ないシンポジウムの意義」を問われるから、皆が考えざるを得ません。彼は、そういう自分の地位・立場を「アライ」として行使したのです。また、2019年の愛知トリエンナーレで津田大介芸術監督が、作家の男女比を同等にしました。これはすごく評価され「女性の芸術監督が女性を増やすと言っていたら、肯定的な反応にならなかった」と言われました。彼自身が男性だからこそ、できたことです。本人も「分かりますよ。僕はまさに高いゲタを履かされているわけです」と言っています。「特権」というのは日本では「ゲタを履かす」という表現で定着していて面白いなと思います。

他にも、「アライ」の形として、自分のポジションを譲るという形があります。ある男性の大学教授が、有力な週刊誌の編集委員になるよう招待された際、「もう男性の編集委員は十分いらっしゃるでしょう。私の席を女性編集委員に譲ります」という断わり方をしました。こういうことは、かなり自分の「男性特権」を可視化しているからこそできるのであって、自分の「特権」を可視化していない人は、そんなことは多分しないと思います。特権についてなぜ教えるのか。それは、特権のある人はそのことを自分ではなかなか気づけないからです。また、「特権」を教えることで、マジョリティ側が差別の問題を自分の問題として捉えやすくなります。そして、「特権」があることがどれだけ社会を変えやすい立場にいるかということも理解されます。「アライ」を増やすことで、よりマイノリティが生きやすい社会が実現できる。マイノリティが生きやすい社会は、マジョリティも生きやすいのです。

他にも、「アライ」の形として、自分のポジションを譲るという形があります。ある男性の大学教授が、有力な週刊誌の編集委員になるよう招待された際、「もう男性の編集委員は十分いらっしゃるでしょう。私の席を女性編集委員に譲ります」という断わり方をしました。こういうことは、かなり自分の「男性特権」を可視化しているからこそできるのであって、自分の「特権」を可視化していない人は、そんなことは多分しないと思います。特権についてなぜ教えるのか。それは、特権のある人はそのことを自分ではなかなか気づけないからです。また、「特権」を教えることで、マジョリティ側が差別の問題を自分の問題として捉えやすくなります。そして、「特権」があることがどれだけ社会を変えやすい立場にいるかということも理解されます。「アライ」を増やすことで、よりマイノリティが生きやすい社会が実現できる。マイノリティが生きやすい社会は、マジョリティも生きやすいのです。

14.マジョリティ側が「特権」を自覚することで

最後に、マジョリティ側が特権に自覚的になることのメリットについて話します。

メリットを言う前に、マジョリティの一番大きな「特権」について触れます。マジョリティ側の人は、「特権」に気づいても、明日から全く何もしなくてもいい「特権」、気づいたけど日々の生活を全く変える必要がないという「特権」を持っています。つまり選択肢があります。「特権」に気づいて、何かするのか、しないのか、というのは、自身の「特権」に気づいた本人に掛かっています。

その上で、マジョリティ側が「特権」を自覚することのメリットですが、それは、「知らずに今まで自分がゲタを履かせてもらっていたとすると、逆に、マイノリティの人はどのように履かされていなかったのだろうか」という関心が生まれる、ということです。そこから、自分に与えられた「特権」をどう活かしていけるかを考えるようになる。また、マイノリティ性を有した人たちの声をしっかり聞けるようになってきて、信じるようになっていきます。そうするとマイノリティ性を有した同じ組織のメンバーからも、「この人はマジョリティ性の塊だけど、結構私たちのことを分かっている側かもしれない」と信頼されます。そして、現実をより正確に把握できるようになります。「特権」を可視化し、さらに、差別の問題を自分事として捉えることで、社会構造・システムを変えるために活動したいと思えるようになります。是非マジョリティ側の人には、「自動ドアのセンサー」を公正にする、つまり構造的な差別の問題を解消するための力になってほしいと思います。「直面したからといって、全てを変えられるわけではないが、直面しなければ何ひとつ変えられない」という、アフリカ系アメリカ人の作家であるジェームズ・ボールドウィンの言葉を紹介して、講演を終えたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。

メリットを言う前に、マジョリティの一番大きな「特権」について触れます。マジョリティ側の人は、「特権」に気づいても、明日から全く何もしなくてもいい「特権」、気づいたけど日々の生活を全く変える必要がないという「特権」を持っています。つまり選択肢があります。「特権」に気づいて、何かするのか、しないのか、というのは、自身の「特権」に気づいた本人に掛かっています。

その上で、マジョリティ側が「特権」を自覚することのメリットですが、それは、「知らずに今まで自分がゲタを履かせてもらっていたとすると、逆に、マイノリティの人はどのように履かされていなかったのだろうか」という関心が生まれる、ということです。そこから、自分に与えられた「特権」をどう活かしていけるかを考えるようになる。また、マイノリティ性を有した人たちの声をしっかり聞けるようになってきて、信じるようになっていきます。そうするとマイノリティ性を有した同じ組織のメンバーからも、「この人はマジョリティ性の塊だけど、結構私たちのことを分かっている側かもしれない」と信頼されます。そして、現実をより正確に把握できるようになります。「特権」を可視化し、さらに、差別の問題を自分事として捉えることで、社会構造・システムを変えるために活動したいと思えるようになります。是非マジョリティ側の人には、「自動ドアのセンサー」を公正にする、つまり構造的な差別の問題を解消するための力になってほしいと思います。「直面したからといって、全てを変えられるわけではないが、直面しなければ何ひとつ変えられない」という、アフリカ系アメリカ人の作家であるジェームズ・ボールドウィンの言葉を紹介して、講演を終えたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。