デートDVを起こさない社会をつくるために ~「デートDV」に関するアンケート調査から見えてきたこと~

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 滝石 麻衣子

(2014年1月作成)

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」の取組について

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」は、県内の男女共同参画推進のための拠点施設として1994(平成6)年に開館しました。

開館以降、男女共同参画社会の実現に向け、様々な取組を行ってきましたが、根強い固定的性別役割分担意識(以下、固定的意識)等、取り組むべき課題は、まだ多く残されている状況にあります。

例えば、諸外国と比べても日本の状況は大変遅れています。それを表す指標として、毎年、世界経済フォーラムから発表される、GGI(ジェンダー・ギャップ指数(※1))というものがあります。2013(平成25)年10月の発表によると、日本は前年の101位よりもさらに順位を下げ136か国中105位でした。2006(平成18)年の80位を最高に、それ以降は100位前後とOECD諸国の中で最低位に留まっています。

「男性だけでなく、女性も社会で活躍したい」「男性も仕事だけに生きるわけではない」といった考え方がもっと当たり前のこととして受け入れられてもよいのではないでしょうか。時代に応じて、私たちの「働き方」「生き方」も変化している現代社会の中で、女性や男性、あらゆる人々がお互いを対等に尊重し、認め合い、各々が納得して自分の生き方を決められる社会、そんな社会を私たちはめざしています。

フレンテみえでは、時代とともに変化する、個人や社会の実情・課題に合わせ、「情報発信」「研修学習」「相談」「調査研究」「参画交流」の5本柱で事業を展開しています。そのなかの「調査研究」事業では、これまでも男女共同参画を推進するために解決すべき諸問題や課題をテーマにした取組を行ってきました。

※1 各国内の男女間の格差を数値化し、ランク付けしたもの。

2012(平成24)年度調査研究のテーマは「デートDV」

1999(平成11)年に施行された「男女共同参画社会基本法」では、「男女の人権の尊重」が基本理念の一つとして掲げられています。また、この基本法をふまえて2001(平成13)年には「三重県男女共同参画推進条例」(以下、条例)が施行されました。

私たちの「人権」を侵害する行為の一つに「暴力」がありますが、これは、男女共同参画社会を形成していくうえでも克服すべき重要な課題です。

配偶者など親密な関係にある者からふるわれる暴力のことをドメスティック・バイオレンス(以下、DV)といいます。DVは、近年、重大な社会問題として認識されるようになり、2001(平成13)年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆる「DV防止法」)」が施行され、三重県でも2006(平成18)年に「三重県DV防止及び被害者保護・支援基本計画」が策定されました。

DVに対する取組の進展に伴って、近年では若年層における交際相手からの暴力(デートDV)も注目されるようになってきました。

フレンテみえでは、これまで全国や近隣府県での調査を参考にデートDVに対する取組を行ってきました。しかし、より有効な啓発のためには、まずは三重県の若年層の実態を把握することが重要だと考え、2012(平成24)年度調査研究事業としてデートDVに関するアンケート調査を実施しました。

県内初の大規模調査で明らかとなったデートDVの実態

調査にあたっては、全日制課程を有する全ての県立高校のほか、私立高校、大学、短期大学の協力により、県内全域から多数のデータを収集することができました。今回のような大規模調査は全国でも例が少なく、大変貴重な機会となりました。ただ、深刻な被害が懸念される性暴力の被害実態については十分に把握できたとは言えず、今後に課題を残しています。

今回の調査では、デートDVの被害・加害の実態のほか、暴力に対する感度(※2)・許容度と固定的意識との関連性等についても調べました。

調査結果からは、三重県内においても深刻なデートDVの実態があることが明らかになりました。

また、デートDVが起こる背景に「男はこうあるべき、女はこうあるべき」という“ジェンダー(※3)”に基づく偏見が根強く潜んでいると考えられる結果も出ています。

以下、今回の調査結果から抜粋してご紹介します。

※2 「DVにつながる可能性のある行為を暴力としてどれだけ認識しているか」の度合

※3 社会的・文化的につくられた性

デートDVに関するアンケート調査結果

暴力の感度・許容度にみる男女の意識の違い

調査では、暴力に対する感度を調べるため、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力等につながると考えられる9項目の行為について暴力と感じるかどうかを尋ねました。その結果の中で男女の意識の差が最も大きかった項目は「不愉快な性的言動をする」で、「暴力と感じる」と回答した割合が女性で50.2%、男性では38.2%でした。

また、暴力に対する許容度を調べたところ、「殴ったりけったりすることは、何があっても許されない」と回答した人の割合は女性79.5%、男性65.7%という結果でした。一方、「暴力をふるわれる方にも原因がある」や「愛情があれば暴力をふるってもかまわない」と回答した人の割合は、女性より男性の方が高く、これらの結果からも、女性より男性の方が暴力を許容する傾向にあることが読み取れます。こうした意識の差が女性への暴力を助長することが、懸念されます。

暴力の感度・許容度と固定的性別役割分担意識との関係

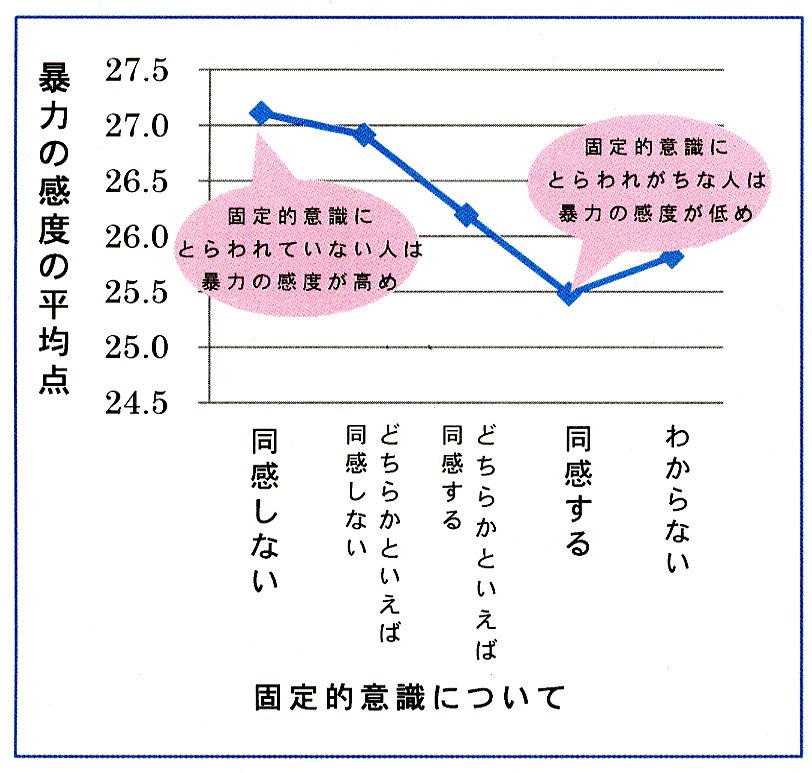

暴力に対する感度と「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という固定的意識との関係を分析したところ、固定的意識にとらわれていない人ほど、暴力に対する感度が高い傾向にあることがわかりました。

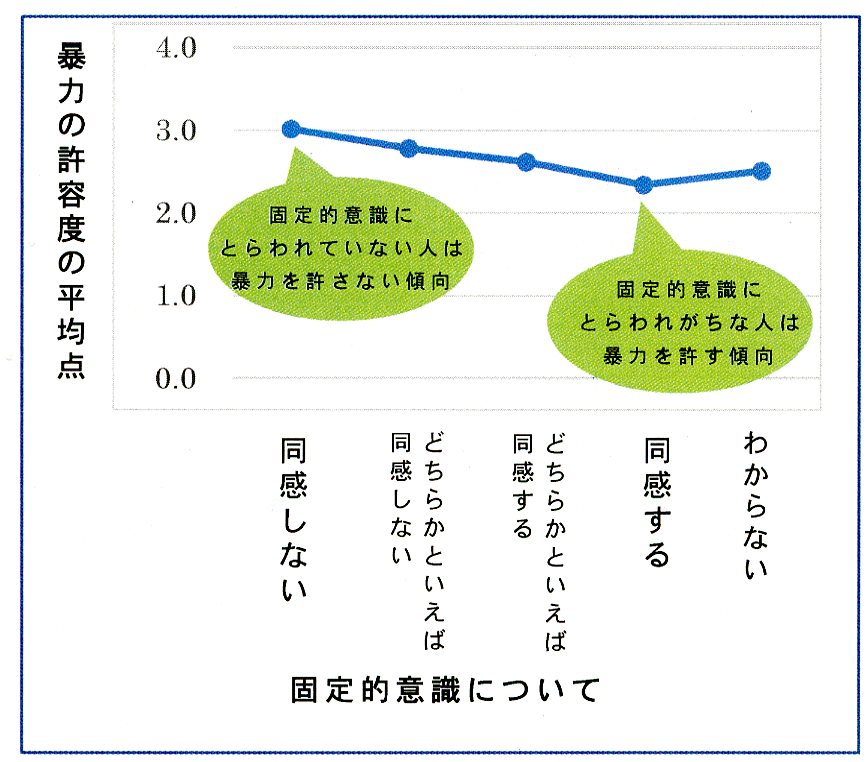

また、暴力の許容度と固定的意識との関係については、固定的意識にとらわれていない人ほど、暴力の許容度が低いという結果となりました。

つまり、固定的意識にとらわれていない人ほど、暴力に対して敏感であり、暴力を許さないと考える人が多い傾向にあるということができます。

※上記右のグラフにおいては、「暴力の許容度」の点数が高いほど暴力を許さない気持ちが強いことを表す。詳しくは、調査報告書p15を参照。

加害経験と固定的性別役割分担意識との関係

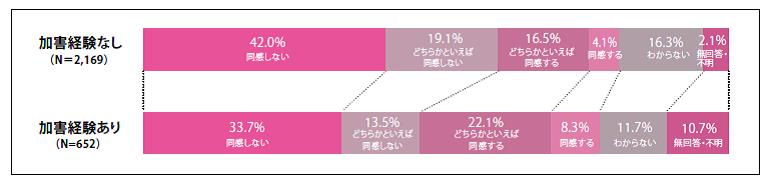

デートDVの加害経験と固定的意識との関係についても分析しました。

加害経験の有無で分けて見てみると、「なし」のグループでは、固定的意識にとらわれていない(「同感しない」または「どちらかといえば同感しない」)人の割合は61.1%です。それに対して、「あり」のグループでは47.2%と、10ポイント以上低くなっています。

一方、固定的意識にとらわれている(「同感する」または「どちらかというと同感する」)人の割合で比較すると、「あり」のグループの方が約10ポイント高くなっています。

以上のように、暴力に対する感度・許容度と固定的意識、また加害経験と固定的意識との間には相関関係のあることがわかってきました。このことからデートDVを予防するには、デートDVについての認識を深めるための教育とともに、「男らしさ」「女らしさ」といった固定観念にとらわれないための教育も重要であると考えます。

被害経験の割合の高さ

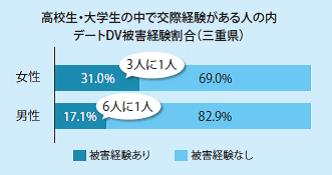

デートDV被害を経験した人の割合は、交際経験のある人の内、全体では約4人に1人(25.5%)、女性では約3人に1人(31.0%)、男性では約6人に1人(17.1%)でした。4人中1人に被害経験があるということは、デートDVが私たちのすぐ身近で起こっている問題だということを表しています。

被害内容を見てみると、特に「思い通りにならないと、どなったり責めたりおどしたりする」「不愉快な性的言動をする」「ケガになるほど、殴ったりけったりする」という3項目において、女性の被害経験の割合が男性の約2倍という高い数値が出ており、女性の方が深刻な被害を受けていることが示されています。

なお、内閣府が行った全国調査(※4)では、「10歳代から20歳代の頃の交際相手からの被害(※5)」を経験した割合は、女性13.7%、男性5.8%となっています。2つの調査は質問項目が多少異なることから、単純に比較はできませんが、三重県の被害経験の割合の高さは、被害の現状を示す数値として重く受け止める必要があります。

※4 2011(平成23)年実施「男女間における暴力に関する調査」

※5 身体的暴行・心理的攻撃・性的強要のいずれかの被害

加害・被害の見聞き経験と、その後の対応における男女差

友人の加害・被害を見聞きしたことのある人は全体で約5人に1人という結果でした。

さらに、見聞きした後の対応を聞いたところ、「相談にのった」と答えた割合は、女性54.4%、男性29.2%、また「何かしようとは思わなかった」の割合は女性18.4%、男性44.2%となり、大きな男女差が見られました。

被害についての相談における男女差

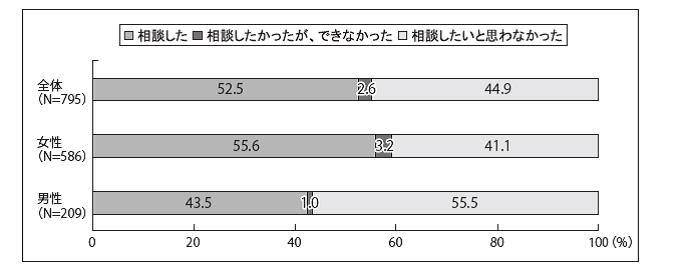

「被害経験がある」と回答した人に、被害後に誰かに相談したかどうかを聞いたところ、全体でみると52.5%と、半数以上の人が相談している状況でした。

男女別でみると、女性は半数以上(55.6%)の人が相談していますが、男性では43.5%となり、男女間に差が見られます。

男性では「相談したいと思わなかった」と回答した人の割合が女性より10ポイント以上高く、女性よりも男性の方が相談につながりにくい傾向がうかがえます。この背景には「男性は強いもの」「弱音を吐くことなく、悩みや困難は自力で解決すべき」といった「男らしさ」の固定観念に基づく意識の影響が考えられます。

被害についての相談先

被害を受けたときの相談先で最も多いのは「友人」(86.6%)でした。この結果から「交際経験のある人」に限らず、すべての若い世代にとってデートDVを見聞きしたり、相談される立場になったりする可能性の高いことがわかります。

一方、学校の教職員やスクールカウンセラー、専門の相談機関等に相談する割合は低い結果となっています。

また、「相談をした」という人に相談後の気持ちを聞いたところ、「気持ちが楽になった」(65.3%)の割合が最も高い反面、「自分が我慢するしかないと思った」「理解してもらえず、落ち込んだ」という回答が1割を超えるという結果も出ています。相談したにもかかわらず解決に向かうきっかけを得られていないケースのあることは無視できません。

こうした課題に対応するためには、困った時に悩みを一人で抱え込んでしまうことなく、自ら助けを求める力を身に付けるとともに、相談を受ける側としての適切な対応について学んだり、デートDVに関する理解を深めたりすることも大切です。また、学校や相談機関等に安心して相談ができる体制づくりについても、一層充実させていく必要があります。

予防に向けた4つの取組

これらの結果から、フレンテみえでは、デートDV予防に向けて4つの取組が必要だと考えています。

①暴力を許さない社会づくり

どんな事情があっても、暴力をふるってよいという理由にはなりません。精神的な暴力等も含め、どのような暴力も決して許されるものではないことを表明し、絶対に暴力を許さない社会をつくることが重要です。

②デートDVについての正しい知識を得ること

デートDVには、DV同様、身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性的・社会的暴力があります。1つ目の「暴力を許さない社会づくり」の前提として、「暴力だ」と認識できる教育が必要であり、それがデートDVの予防にもつながると考えます。

③固定的性別役割分担意識の解消

固定的意識の解消が、暴力に対する感度を高め、暴力を許さない意識を育むための有効な方策の一つであると考えています。

特に、男女が親密な関係になると「男性は強く、女性を守るもの」「女性はかわいらしく、男性に守られるもの」といった考えが表面化し、対等な関係が崩れていく傾向にあります。

まずは、私たち一人ひとりが幼少期からの育ちのなかで知らぬ間に固定的意識にとらわれていないか、ふり返ってみることが大切です。また、個々の意識の形成には、メディアや親世代を通して伝えられる文化・慣習の影響も大きいと考えられます。そういった観点から、広く社会のあり方に目を向けることも必要ではないでしょうか。

④対等な関係づくり・コミュニケーション力の育成

自分も相手も大切な人間として尊重し、対等な関係を築くための教育が重要であると考えます。

例えば、自分と相手の意見が食い違ったとき、一方的に自分の考えを押し付けて相手を支配しようとすることは、暴力につながりやすい行動です。また、「親密な関係」であることを理由に、行動を監視・制限する等、相手をコントロール・支配するようなことも同様です。相手も一人の人間として、自由に物事を考え選択し、決定する権利を持っているのです。

対等な関係をつくるためには、自分の気持ちに気づき、それを大切にするのと同じように、相手のことも尊重できる力が必要です。そういったコミュニケーションスキルを身に付けることに、早い段階から取り組んでいくことが重要です。

最後に ~学校・先生方にお願いしたいこと~

今回の調査により、デートDVは、一部の限られた関係の中で起こっている問題ではなく、すべての若い世代にかかわる身近な問題だということがわかりました。その意味でも、各学校でこの問題の防止・解決に向けた教育に取り組んでいただくことは、有意義であり、効果も大きいと考えます。

取組を進めるうえで、特にお願いしたいことを次の3点にまとめます。

こうした取組を積み重ねることにより、一人ひとりの人権が大切にされ、暴力を許さない社会や男女共同参画社会の実現につながるものと考えます。

これからもフレンテみえでは、学校関係者のみなさんや行政等、様々な機関と連携し、取組を進めていきたいと考えています。例えば「フレンテトーク」では、教職員対象の研修や出前授業も行っています。詳しくはフレンテみえまでお問い合わせください。

→フレンテみえウェブサイトへリンク