2013(平成25)年度 人権学習指導資料「気づく つながる つくりだす」活用のための連続講座報告(8月21日実施分)

外国人の人権に係わる問題を解決するための教育

多文化共生社会の実現をめざして

~ 学校でできることを具体的に考えよう ~

テーマの設定理由

2012(平成24)年12月の調査によると、三重県内の外国人登録者数は41,811人であり、県内総人口の2.23%にあたります。約50人に1人が外国人ということになります。また県内660校の公立学校のうち、約3分の1には、日本語指導を必要とする外国人児童生徒※1が在籍しています。つまり、三重県で生活している私たちは、様々な文化を持った人々が共に暮らす社会をすでに生きているといえます。このような現状についての認識を深めるとともに、学校でできる具体的な多文化共生への取組について考えることを今回の研修のねらいとしました。

※1 「外国人児童生徒」「外国人住民」という言葉は、日本国籍であっても文化的背景やルーツが外国にある児童生徒、住民も視野に入れて使用しています。

研修概要

1.講演

まずはじめに、NPO法人愛伝舎※2から神水円(かみみず まどか)さんをお招きし、「多様性を豊かさに」と題し、外国人児童生徒に係わる現状や課題について、具体例を交えながらお話しいただきました。

※2 NPO法人愛伝舎は、鈴鹿市を拠点として在住外国人との共生を進めていく活動をしている団体。(人権教育News「人口減少の日本で、多様性の豊かさについて考える」参照)

講演内容より

2カ国語話せるから通訳?

中学生の外国人生徒に「将来、何になりたい?」と聞くと、多くの子どもから「通訳」という答えが返ってくる。「日本語も母語も話せるから、通訳に」という子どもらしい発想だが、現実に必要とされているのは、医療・法律などの専門性をもった通訳。そういった仕事に就くためには、専門知識とともに、2つの言語をきちんと使いこなす力が必要。外国人生徒たちの多くは日本語でも母語でも日常会話には支障がないので、周囲からも、2言語話者として認識されがちである。しかし、なかには母語話者からすると年齢不相応な話し方をしている子どももいるという。進路指導の際には、一人ひとりの適性をみきわめて夢や目標を持たせる支援をすることが大切である。

これからの日本が豊かな社会となるために

現代社会では、様々な問題を世界規模で考えていくことが不可欠となっている。少子高齢化が社会問題となっている日本の総人口は、2010年を基準とすると2055年には4分の3になると推計されている。その人口変化を年齢別に見ると、労働人口(15歳~64歳)は半減し、子ども(14歳以下)は3分の1になると予想されている※3。このような現実を前にして、定住外国人を日本社会の構成員として受け入れ、共に生きる社会をめざすことは、社会機能を維持することにもつながる。多様な人材が支える社会は、ユニバーサルデザインのような柔軟さと豊かさをもった社会となるだろう。

※3 参考:「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所)

2.取組案づくり

2人の架空の外国人生徒の状況を提示し、その2人の存在や思いを大切にするために、学校が取り組むべき課題についてグループで話し合いました。

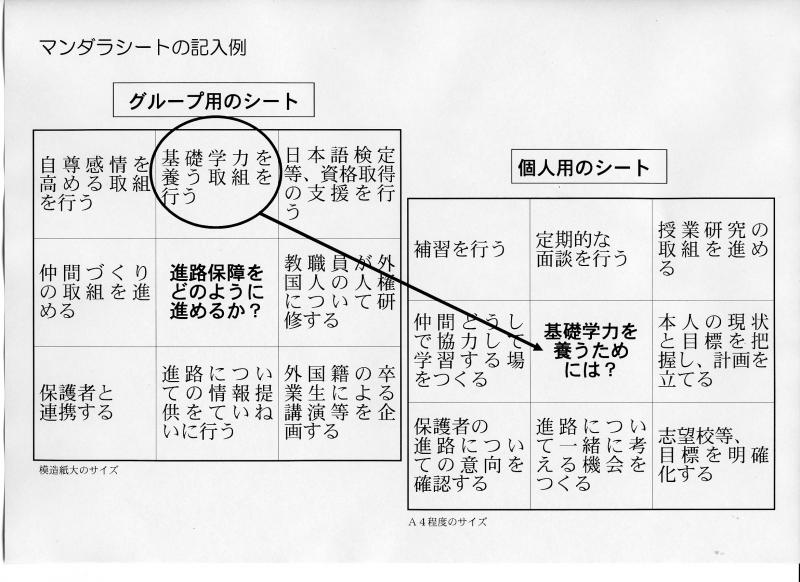

課題を出し合った後、「特に中心に据えたい課題」を一つに絞り、その課題に対する取組について協議を進めました。進めるにあたっては、3×3の格子状の表を使用する「マンダラ」という発想法を活用しました※4。

まず「中心に据えたい課題」をグループ用のシートの中央のマス目に書き入れます。そしてそのために有効だと思われる取組を考え、周囲の8つのマス目に書き入れます。

まず「中心に据えたい課題」をグループ用のシートの中央のマス目に書き入れます。そしてそのために有効だと思われる取組を考え、周囲の8つのマス目に書き入れます。

次に、その8つのなかから、「もっと具体的に考えてみよう」と思う取組を各自一つずつ選び、個人用のシートの中央のマス目に書き入れます。そして周囲のマス目に、「その取組を進めるために必要なこと」「進めるための具体策」を書き入れます(下図参照)。この作業を通じて「何ができるか」「何をすべきか」をできるだけ具体的にしていきます。

|

マンダラシートの記入例 |

|

|

最後にグループで、それぞれの考えた内容を交流しました。

※4 参考:「教職員研修の手引き」(独立行政法人 教員研修センター)

参加者の感想

- 講演から、外国人生徒の持つ文化や価値観、彼らに係わる歴史的背景や社会的な状況等について、大局的に把握することができた。

- 現在の三重県の外国人の状況を知ることができた。思っている以上に「国際化」が進んでいることが理解できた。

- 「マンダラ」という話し合いの手法が魅力的だった。グループワークの仕方の引き出しが増え、嬉しかった。

- 具体的な取組を考えるところまでグループで話し合えたのがよかった。

- 自校に外国人生徒が在籍しているので、話し合った内容を実際の指導に活かしていけそうだと感じた。

研修を終えて

今回のグループワークでは、外国人生徒に対する取組を考えました。その生徒個人に対する取組ももちろん大切なのですが、多くのグループから「仲間づくりを進める」「励まし合える関係をつくる」といった周りの生徒との関係づくりが重要、という指摘がありました。また「周囲の生徒の異文化理解を促進する」など、周りの生徒の基礎的理解を進める取組も提案されました。指導資料をぜひ活用していただきたいところです。

その他、教科における取組も提案されました。例えば家庭科で当該生徒の母国の料理をつくる、情報等の時間にその国についての調べ学習を行うなどです。「すべての教科学習のなかで異文化理解を意識した内容を取り上げていくことが大切」という意見もありました。これらは、人権教育は教育活動全体を通じて行われるものであるという、「三重県人権教育基本方針」の基本的認識に沿ったものだといえます。

多文化共生社会実現のための教育を充実させる取組について様々な意見が出されました。今後ともさらに工夫を重ねていくことが求められていますが、その方向性を確認し合える研修となりました。