|

火縄

もともと火縄銃に使用されたものでしたが、現在は主に京都八坂神社のオケラ火に使用されています。名張市で生産され始めたのは江戸時代初期頃からと言われています。 |

|

尾鷲わっぱ

江戸時代初期から尾鷲地方の檜を利用して作られ、食品が痛みにくく、冷めにくいことから弁当箱として愛用されてきました。使い込むほど色彩及び木目が一段と冴えてきます。 |

|

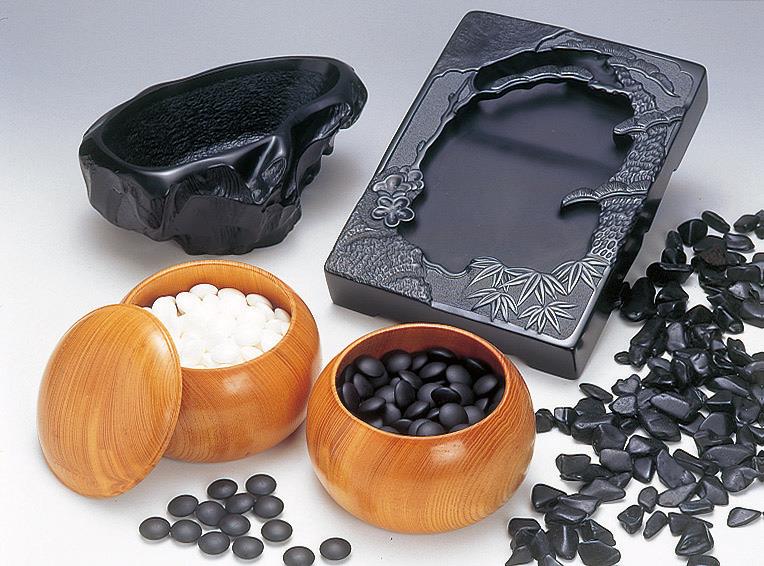

那智黒石

原石は熊野市神川町の山すそや渓谷等で産出される非常に細かな粒子の水成粘板岩。碁石、硯、置き石として多くの人に愛好されています。 |

|

市木木綿

大和地方から機織りの技術を取り入れて、織り始めたのが起源です。市木木綿は使い込むほどに肌に馴染み、味わいのある風合いになっていきます。 |

|

熊野花火

江戸時代に初盆の供養として簡単な回転花火を作ったのが始まりとされます。伝統の「連星」型は、落下傘につり下げられた数十個の花火が一斉に火を噴き、星のように見えます。 |