|

高田仏壇

津市一身田に浄土真宗高田派総本山の専修寺があり、この近辺で発祥しました。左右の柱に「昇り竜」「下り竜」の彫物が配置され、華麗で腰高であることが特徴です。 |

|

阿漕焼

江戸時代中期に起こった萬古焼の姉妹窯であった津の安東焼を再興させようと、幕末の頃、倉田久八が開窯。興亡を繰り返して現在に至っています。 |

|

伊勢木綿

江戸時代に津藩主藤堂高虎公により木綿生産が奨励され、伊勢商人が伊勢木綿として江戸へ運びました。先染め木綿ともいわれ、織る前に糸を染める特徴があります。 |

|

なすび団扇

上流階級の使用に適した軽くて優美な団扇をと津藤堂藩士の別所安連により創案されました。柄をナスのへたに見立てた作りが特徴です。 |

|

竹細工

江戸中期、籠師小林苠々斎が大門町でその業を営んだのが始まりとされます。手細工を唯一の方法として伝えられ、現在も伝統的な花籠等が全て手作業で作られています。 |

|

深野紙

江戸時代末期には紀州藩の幣料紙(藩札用の紙)の製造許可も得るほど、品質・知名度も高い和紙でした。 |

|

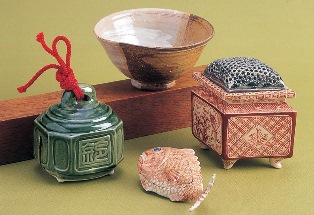

松阪萬古焼

江戸時代後期、佐久間吉郎兵衛信春が開窯し、この窯が下村焼、徳和錦花山、そして松阪萬古焼となりました。茶道具や国学者本居宣長にゆかりの鈴等を作っています。 |

|

松阪の猿はじき

縁起猿、厄弾き猿等といわれ、厄払いの意味があります。松阪の岡寺山継松寺が厄除けの寺として知られることから、この縁日の土産物として作られています。 |

|

松阪木綿

江戸時代初期から農家の副業として生産が盛んとなりました。安くて丈夫で、柄ゆきの新鮮な松阪木綿は、伊勢商人により運ばれた江戸で人気を博しました。 |