「松阪・紀勢界隈まちかど博物館」に新しい仲間が加わりました。

明和町の「にぎわい美菜(びな)の里」です。

桃の節句で飾る「お雛様」のコレクションを展示しています。

館名の由来

「にぎわい / 美菜の里」と区切るのではなく、「にぎわい美菜」で一つの言葉です。「美菜」は、「~雛」と「雛」の前に何か言葉を付けたときに、「~びな」と読みが変わることの当て字になります。

館長さんが最初にお雛様を買ったのは、娘さんが生まれたときでした。それをきっかけにお雛様の魅力を知り、そこから加速度的にコレクションを増やすことになりました。

「菜」という字は、その娘さんのお名前の一部です。

たくさんのお雛様

全国の様々なお雛様が集まっています。館長さんが38年にわたって集め続けたもので、その数、700組以上になります。

700体ではありません。お雛様は、「お内裏(だいり)様とお雛様~♪」という歌にあるように、通常、男雛と女雛でセットです。中にはそのセットが仲睦まじく一体の人形として制作されているものもありますが、原則2体以上です。「五人囃子(ばやし)の笛太鼓~♪」なども加われば、さらに数が増えます。

博物館としている館長さんのご自宅に伺うと、まず玄関から、その展示品の数に圧倒されます。じっくり拝見すると、玄関だけでかなりの時間になります。

玄関の両脇と正面にお雛様が所狭しと並びます。靴を脱ぐのも忘れて見入ってしまいます。

その後、お宅に上がらせていただくと、廊下にも立派な展示場所が作られています。

展示場所が廊下のいたる所にあります。

最後に広いお座敷に案内していただくと、そちらに一番多くのお雛様がいました。

「メイン展示場」では広いお座敷の四方にお雛さんが並びます。

一番最初のお雛様

実は、こちらの館には、一般的な段飾りの雛人形は基本的にありません。

生まれたばかりの娘さんにお雛様を贈るとき、館長さんは普通の雛人形に興味が持てず、少し違ったお雛様を買いました。そのお雛様も奈良一刀彫の大変立派なものなのですが、他の家庭にある段飾りに比べお雛様の数が少なく、幼い娘さんが寂しい思いをしてはいけないと、館長さんは心配になったそうです。そこで、より賑やかになればと、館長さんはいろんなお雛様を買うようになりました。それがお雛様を集めることになったきっかけです。

その思いは通じました。娘さんが大人になったとき、「うちのお雛様が一番や」と言ってくれました。

娘さんが生まれたときに手に入れたお雛様。奈良一刀彫の伝統を今日に伝える「誠美堂」で制作された作品。

一つひとつのお雛様

これだけの数がありながら、一つひとつのお雛様がとても魅力的です。

飾られている全てのお雛様が可愛くて面白くて、それぞれの個性を競い合っています。そこでは、「お雛様」を表現するために、あらゆる方法が用いられています。

素材でいえば、布、紙、土、木、竹、金属、ガラス、皮革、繭(まゆ)…万物のうち使われていない物を探す方が大変かもしれません。

(左)土人形。富山の伝統的郷土玩具として代々受け継がれてきた型・技法を後世に残すべく活動する「とやま土人形伝承会」制作。

(右)竹人形。福井県の郷土工芸品。「越前竹人形の里」で制作された作品。

技法でいえば、陶器だけでも、素焼きだったり、釉薬を使う方法やタイミングが違ったり、タタラのような特殊な技だったりと、様々に分類できます。萬古焼、信楽焼、有田焼、備前焼などの系統も分かれます。

(左)備前焼の「ごま」のような粒の模様がつく技。「備前焼窯元陶正園」で制作された作品。

(右)「たたら」の技法で仲睦まじくくるまれたお雛様。まちかど博物館「楽遊工房」松田館長制作。

デザインやセンスも、作る人や作られた場所によって多種多様です。動物の可愛いお雛様も様々な種類が並んでいます。

(左)吉岡みのりさんの発砲細工作品。丸くて可愛い猫の中に磁石が入っており、仲睦まじく寄り添う。

(右 )「丸伊製陶株式会社」の作品。作者は森川利勝さん 。少しでも面白いものを作ろうとご夫婦で楽しいアイデアを出し合い制作。

こんなお雛様も

いろんなお雛様を集めているうちに、意外性に富んだものもたくさん揃いました。

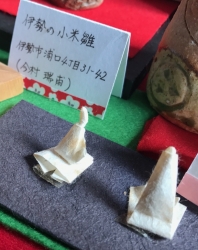

「こんな素材で!」「こんな方法で!」という驚きが次々にやってきます。たとえば「布だけ」だったり、「お米ひと粒」だったり、そんな不思議なものでも、お雛様にしか見えないのが面白いです。

このような変わり雛もたくさん集められていて、目先がどんどん変わります。いくつ見ても、いつまで見ていても、全く飽きませんでした。

(左)布だけでお雛様を表現。一般的なお雛様の制作時に装束衣装の着方に徹底的にこだわる人形師東之湖(とうこ)さん制作。

(右)お米ひと粒だけでお雛様を表現。今村瑞甫さんが制作した作品。

日本各地のお雛様

館長さんには「気に入ったものしか買わない」というポリシーがあります。それがどのお雛様も魅力的な理由でしょう。館長さんは長い間に沢山のお雛様を見ていますから、年々要求水準が高くなっているのですが、今も欲しいものがなくならないそうです。また、館長さんは「高価なものは基本的に買わない」とも決めています。「たくさん集めたい」と思っているからです。しかし、条件を絞っても、次々とお雛様が集まります。

集まったお雛様の生まれた場所は、日本全国に広がります。あらゆる地場産業、あらゆる伝統工芸、あらゆる人形作家、本当に沢山の職人や制作者が、桃の節句に向け自慢の腕を競います。お雛様が日本文化における一大テーマであることがわかります。

(左)「八幡瓦」という地場産業を有する滋賀県近江八幡市の「瓦のお雛様」。「近江八幡かわらミュージアム」制作。

(瓦の大量生産に向かない冬場に、瓦職人が腕を落とさないよう作った「瓦人形」は知る人ぞ知る伝統工芸)

(右)栃木県伝統工芸品ふくべ細工。「ふくべ洞」制作。現在では適した材料が手に入らず制作不可能な貴重品。

(ふくべとはユウガオの実の外皮。かんぴょうの材料と同じ植物。栃木県は国産かんぴょうシェア90%以上)

館長さんのお話も魅力

館長さんは、お雛様を、なるべく現地に出かけて買うことにしています。その上で、お雛様を制作した方にお会いしてお話を聞くようにしています。「その方が楽しいから」というのが理由ですが、その結果、ほぼ全てのお雛様に、「どこでどうやってどのようなものを手に入れたか」というエピソードが生まれます。

お雛様の量に圧倒され、質に魅入られ、意外性に驚く博物館ですが、実は、本当の魅力は、そのエピソードを館長さんからお聞きできるところにあるのではないかと思いました。制作者さんのお人柄など、とても面白いお話ばかりです。

しかも、そのお話は単なる体験談にとどまらず、お雛様の材料の性質、制作技法の特徴、地場産業や伝統産業の在り方など、そのお雛様の文化的な価値の側面にまで及びます。そんな深い内容を、館長さんはとても分かりやすく教えてくれました。

聞けば、館長さんは、35年間ずっと小学校の先生をやっておられたとのことでした。教壇でのお姿が想像できます。

お雛様データベース

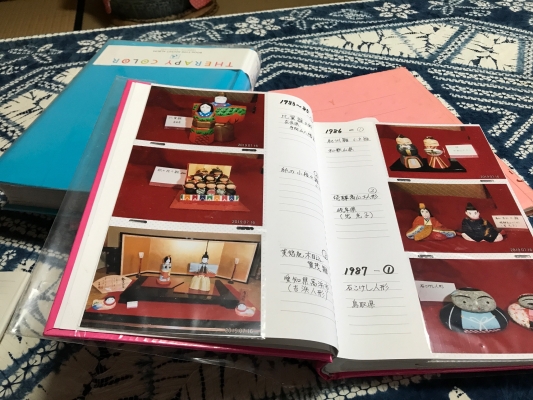

そんな先生(館長さん)でも、お雛様の数が増えてきたとき、多くのエピソードがわからなくなりかけたそうです。それをどうやって整理するか、あれこれ試行錯誤しました。

その結果、(1)入手日 (2)材料・特徴・制作方法 (3)購入場所 (4)制作工房・制作者・制作場所 というシンプルな情報で整理することに落ち着きました。

それらの情報をお雛様の写真と一緒にファイルにまとめるとともに、全てのお雛様にその基本情報のポップをつけました。大変な手間でしたが、そのおかげで、館長さんにわからないお雛様がほぼなくなり、来館者にとっても、大変わかりやすく、面白さが伝わりやすい展示になりました。

日本各地の地場産業や伝統工芸などが、お雛様という成果を通じて収集され整理されたこれらの「資料」には、単なるコレクションを超えた、高い学術的な価値すら感じます。

入手した年代別に並んでいます。

取材を終えて

そんな難しいことも考えてみたくなる展示ですが、やはり最大の魅力は、誰にとっても身近なものである「お雛様」を前にして、つい童心に帰ってしまうことだと思います。

「先生、これ可愛い!面白い!これは何ですか?これはどういうものですか?」と、まるで先生を質問攻めにする小学生のようになってしまう感覚といえばわかっていただけるでしょうか。そんな手を焼く生徒の質問にも、館長さんは全部答えてくれました。

とても楽しい時間でした。

開館時期について

このように大変素晴らしい まちかど博物館なのですが、開館期間が限られています。「桃の節句」にあやかり、年が明けた1月下旬から、端午の節句である5月の連休までしか開館していません。

今年は残念なことに感染症騒ぎのため、その期間中に十分な活動や広報ができませんでした。

しかし、まちかど博物館としては今年から動き出しました。本当に素晴らしい博物館ですから、ここに、ご紹介いたします。来年になりましたら、皆様、是非お雛様たちに会いにお立ち寄りください。

館の情報

松阪・紀勢界隈まちかど博物館

にぎわい美菜(びな)の里

𠮷田乃里子館長

多気郡明和町新茶屋309‐3

0596-52-1536 / 090-5106-0972

近鉄明星駅下車徒歩20分、明野駅下車徒歩15分

(お車での来館をご希望の場合は、別途ご相談ください)

開館期間 1月下旬~5月上旬(連休明けまで)

要予約(開館している日時をお問い合わせください)

※ご見学等の際は、十分な感染症対策をお願いいたします。