今回は、鈴鹿・亀山まちかど博物館から、2019年11月に開催された第12回 匠の里 伊勢型紙フェスタに参加した3館をご紹介します。

なお、伊勢型紙フェスタについては、同じ日に取材した以下のレポート記事もご参照ください。

鈴鹿市伝統産業会館・伊勢型紙資料館 体験レポート

<目次>

語らい館よこた

ポーセラーツ教室・atelier R'deco(アトリエ・アールデコ)

子安観音寺・歴史資料館

各館の概要

語らい館よこた

こちらは、伊勢型紙フェスタのメイン会場である「鈴鹿市伝統産業会館」にとても近い場所にある、白子地区のまちかど博物館です。

このフェスタは、鈴鹿市白子の伝統産業である伊勢型紙を広報するためのイベントで、白子・寺家・鼓ヶ浦周辺の、伊勢型紙にまつわる様々な場所を訪れてもらうことを目的にしています。そんな街中を歩き回る人たちのために、「語らい館よこた」では、毎年、館の隣の駐車場にテントを設置して、休憩・食事スペースを用意しています。

大きなイベントがあった去年よりは人出は多くないというお話でしたが、それでも次々とテントに人がやって来ます。こういった地域を盛り上げるイベントに参加し、人が集まってくる拠点となるというのも、「まちかど博物館」の存在意義の一つでしょう。

館長は休憩スペースの運営で非常にお忙しくされていましたが、まちかど博物館の方も拝見することができました。

「語らい館よこた」のメイン展示物は古民家です。その「メイン展示物」の中で、レトロな雑貨が所狭しと並んでいます。雑貨店の商品を兼ねていますが、それ自体も展示物として、レトロな建物と一体となって風景を作り上げていました。

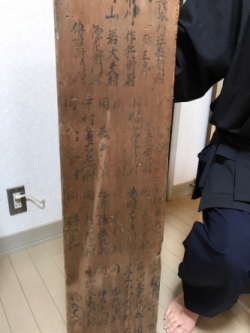

古民家の原型はなんと明治18年建造ということです。さすがに全て当時のままというわけにはいきませんが、屋根・床・天井・外壁を手直ししながら、柱や梁などはそのままということでした。西暦に直すと1885年です。「木造」とはすごいものです。

「それくらいの古さなら探せばこの周りにもありますし、普通の商家ですので、自慢できるほど立派な造りではないんですよ」と、館長は謙遜されますが、歴史も、それだけ長い間形を保つ造りも、並大抵のものではないと思います。

何がすごいかといいますと、今でも現役で使用しているというところです。朽ちないためには逆に使うべきなのかもしれませんが、やはりすごいことです。一家の住居兼、家族で経営する会社の事務所兼、近年に開業した雑貨店の店舗を兼ねています。今も営んでいる木材店のスタートは大正8年というお話でした。

この白子地区に深く根を下ろした暮らしと営みこそが、真に「展示」されているものなのかもしれません。館名にもあるように、「人が集まって語り合う場所」であることが、館の趣旨ということでした。

ポーセラーツ教室・atelier R'deco(アトリエ・アールデコ)

こちらは亀山のまちかど博物館です。鈴鹿白子地区の伊勢型紙フェスタに出張参加されました。メイン会場である「鈴鹿市伝統産業会館」の体験コーナーで、「ハンカチ染体験」などのいくつかの体験コースとともに、「マグカップに伊勢型紙で絵付けする」という体験イベントを行っていました。

「ポーセラーツ」とは、「ポーセリン(磁器)」と「アート(芸術)」を組み合わせた造語です。白い磁器に絵付けをして、オリジナルの焼き物を作る創作活動をいいます。磁器に、筆と絵の具で絵入れをしたり、転写紙を貼り付けたりして、思い思いのデザインを制作した後、電気炉で焼きつけます。そうすることで、食器などに使ったり、洗ったりこすったりしても、絵柄が落ちないようにします。

普段は、まちかど博物館として、亀山市の中心、旧街道(巡見街道)に近い自宅教室で、ポーセラーツの作品展示や、作品制作の体験レッスンを行っています。月曜日から金曜日の10:00~16:00の開館で、この日は、休館日を返上してのイベント参加でした。

ちなみに、通常の「ポーセラーツ」では伊勢型紙を使うことはあまりありません。他に絵入れの手法があるからですが、型紙が貴重なものであることも理由の一つです。しかし、今回は伊勢型紙のイベントですから、型紙が豊富に提供されました。なかなかない特別の機会だったといえます。

つまり、このブースは、「ポーセラーツ」と「伊勢型紙」とのコラボ企画でした。「まちかど博物館」という試みは、様々な文化やジャンルが混じり合い、融合するきっかけを提供する可能性を秘めています。

子安観音寺・歴史資料館

こちらのお寺は伊勢型紙フェスタの複数のイベントの拠点となっており、当日は非常に多くの方が訪れていました。

このお寺の創建は748年と大変古く、この地域の歴史とずっと共にあった存在です。門や境内に貴重な文化財が設置され、全国的にも有数の格式があるのですが、その上で、地元を非常に大事にされています。伊勢型紙フェスタのような地域に根差したイベントに、積極的に参加されます。

「まちかど博物館」という地域文化振興の試みにも加わっておられます。

「まちかど博物館」としているのは、なんと、お寺の宝物殿です。これだけの歴史のあるお寺ですから、とても貴重なものが揃っています。「まちかど博物館」は館長一代の活動を展示するのが普通ですから、経緯としても、展示内容としても、かなり異色です。

まずはお寺ならではの展示品が目を引きます。とくに「寺宝」である巨大な曼荼羅の存在感はすさまじいものでした。

さらに、歴史の長いお寺ならではの展示品があります。たとえば、江戸時代に御三家と呼ばれた大名とこのお寺とに交流があったことを示すある書状が展示されています。地域の歴史をうかがわせる珍しい物品も保存されていました。その他、大変貴重な歴史上の資料が集まっています。

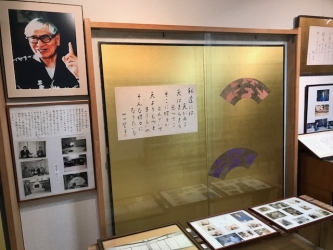

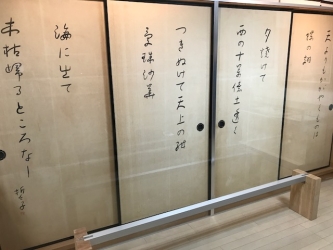

また、有名な俳人である山口誓子が、このお寺の近所の鼓ヶ浦に別荘を持っており、お寺と深い交流をしていました。誓子ゆかりの貴重な品も豊富に所蔵しています。

そして、伊勢型紙に関していうと、このお寺にある「不断桜」が、伊勢型紙のアイデアを生むきっかけになったという伝承があります。桜の葉の虫食いを見たことで、型紙を彫ることを思いついたと言われています。

「不断桜」というのは、通常の桜であれば枯れ木になる10月から春にかけて花をつける桜のことです。それがこちらのお寺の境内にあり、国の天然記念物に指定されています。それにちなみ、伊勢型紙に関する展示品もあります。

※2020年12月撮影 真冬なのに桜の花が咲いていることがわかるでしょうか。

このように、多くの貴重な品が宝物殿に所蔵されています。建物のスペースでは全てを展示し切ることができません。定期的に展示品を入れ替えています。

率直な感想として、「まちかど博物館」の枠に入れてしまうのは無理があるくらいではないかと思います。しかし、子安観音寺は、あくまで「まちかど博物館」として、宝物殿を開放しています。

しかも、その歴史的文化的価値を理解するには相当な知識や教養が必要だと思われますが、ご心配は不要です。観覧される方には、なんと、ご住職から詳細な解説を聞くことができます。

ご住職のご予定を調整するため、観覧には必ず予約が必要になりますが、そもそも宝物殿ですから、常時開放というわけにはもちろんいきませんので、予約は当然でしょう。逆に言うと、予約すれば、これだけ貴重な品々を見ることができる上に、手厚いご対応を受けられるのです。なんとも勿体ない、有難いお話ではありませんか。

こちらのお寺の、すなわちご住職の、文化に対する向き合われ方から、「権威ではなく衆生(しゅじょう)と共にあろうとする哲学」を感じました。

「まちかど博物館」という試みの中には、地域との繋がりに端を発して、とても深い世界への入り口も含まれています。

各館の概要

※館名をクリックすると県ホームページのご紹介ページに飛びます。

語らい館よこた

横田 美喜子 館長

鈴鹿市白子本町18-27 (近鉄白子駅下車徒歩8分)

開館時間 10:00~17:00 日曜休館(特別展示期間は開館) 予約不要

電話 059-386-0033 入館料 無料 駐車場あり

ポーセラーツ教室・atelier R'deco

大河内 沙友美 館長

亀山市北山町1-30

(JR亀山駅下車徒歩15分/三交バス本町三丁目停留所下車徒歩1分)

開館時間 10:00~16:00 土・日曜休館 要予約

体験 ポーセラーツ体験レッスン(所要時間2時間程度)

電話 090-2261-5290 ホームページ http://ameblo.jp/sayu925/

入館料 無料(体験は有料。材料費等) 駐車場あり

子安観音寺・歴史資料館

後藤 泰成 館長

鈴鹿市寺家三丁目2-12 (近鉄鼓ヶ浦駅下車徒歩10分)

開館時間 9:00~17:00(境内のため、都合により入館できない日有)

要予約(説明があるので、前日までには連絡を)

電話 059-386-0046 FAX 059-386-4167 E-mail taisei@sakurayouchien.com

入館料 無料 駐車場あり

※ご見学等の際は、十分な感染症対策をお願いいたします。