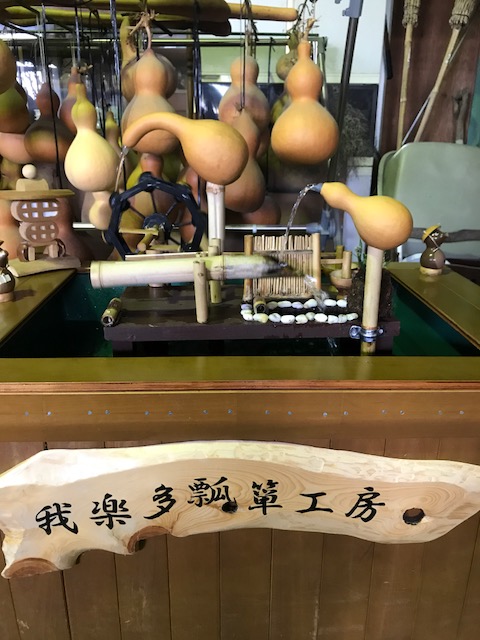

今回ご紹介するのは、鈴鹿・亀山のまちかど博物館「我楽多瓢箪工房(がらくたひょうたんこうぼう)」です。

こちらの博物館では、館長の水岡さんが「ひょうたん」を使って作った工芸作品が展示されています。

元号が平成から令和に替わった今年、こちらの博物館でもそれにあやかって、「令和」の文字をひょうたんで作ったアートを作成し話題になりました。複数のメディアで紹介されています。

ひょうたんで「令和」のアート

個人の博物館に展示 三重・鈴鹿市(中京テレビ)

鈴鹿 ヒョウタンで「令和」

水岡さん、自宅の工房で展示 三重(伊勢新聞)

他にも、2019年5月22日付の中日新聞でも紹介されました。

工芸品に使うひょうたんは、基本的に、館長さんが畑で植えて収穫したものです。どういう品種を使うか、どういう向きのものを作りたいか、など、ある程度は形に意思を込める余地がありますが、どのような形のひょうたんになるかは、基本的に自然に任せたままだということでした。

収穫したひょうたんの形を見て、どんなものを作れるか後から考えるそうです。

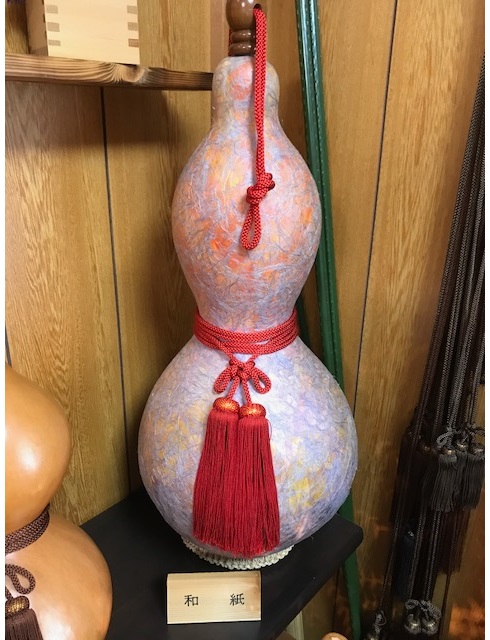

ひょうたんを水に漬け、果肉を腐らせ、種とともに取り除くと、軽くて中が空洞な、水筒状のあの独特の形が現れます。その形を使って、紙を貼る、字を書く、何かをくっつける、いろんな加工の仕方があります。多くの工法が、とても時間がかかり、根気のいるものとお聞きしました。

ひょうたんは、同じ形が一つとしてない、まさに一点ものです。目指す形を作り上げる前に、失敗してしまうこともあるそうです。それだけに、完成した一つひとつの作品は、貴重で希少なものといえます。

それぞれの作品一つひとつに、そんなドラマが秘められています。中には、「こんなのどうやって作るんだろう?!」というものもあります。訪れた人のそんな疑問に、館長さんが丁寧に説明してくださります。

きっと、驚きや感動を感じることだと思います。皆様も是非、一つひとつのひょうたんに込められた物語を、ご自分の目と耳で確かめに行ってください。

少しずつ表情が違ういろんなひょうたんを見ていると、本当に飽きないですよ!

こちらの作品では、ひょうたんの中にひょうたんが入っています。どうやって作ったのでしょうか?

連絡先

我楽多瓢箪工房

水岡 定夫 館長

鈴鹿市下大久保町2278-4 059-374-1006 / 090-3852-2175

要予約(開館時間は予約時確認)

体験 瓢箪に絵付け、和紙張り等【無料】

入館無料 駐車場あり

県ホームページでのご紹介はこちら

※ご見学等の際は、十分な感染症対策をお願いいたします。